Introducción

El gobierno del matrimonio Kirchner cuenta con un grupo de intelectuales que lo apoya y lo defiende. Que saca a relucir sus facones ideológicos para apuntalar el proceso político y económico en marcha. Se trata, aproximadamente, del mismo núcleo de pensadores, aunque con ideas un poco remozadas, que acogió favorablemente y respaldó a Raúl Alfonsín durante los años de su gobierno, desde diversas trincheras del mundo de la cultura. En esos años fue desde el Club de Cultura Socialista, la Fundación Plural, el diario Página 12, la Revista El periodista y la totalidad de los medios de comunicación en manos del estado nacional, que en ese tiempo eran muchos, diversos y poderosos.

Los veinte años transcurridos desde entonces han dejado su huella en el escenario político mundial y han horadado fieramente las tesis y sistemas de ideas de aquellos años primaverales e iniciales de la democracia. Y eso se nota: por ejemplo, ya casi ninguno de ellos habla del socialismo. Y es razonable: con la implosión de la Unión Soviética y de toda la Europa del Este parece haber sucumbido para siempre la idea de un sistema económico donde sea el Estado quien decida qué, cómo, cuánto y dónde se produce. No nos regocijamos especialmente por este hecho, claro está. Pero tomamos debida nota del que resulta quizá el acontecimiento político y económico más decisivo desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque uno haya podido inicialmente horrorizarse con las tesis que Francis Fukuyama escribió y reescribió hacia comienzo de los noventa, no puede dejar de aceptarse que ya no existe un horizonte socialista. Los que pensamos en una sociedad más justa que la actual deberemos pues aprender que las reglas han cambiado y que nuestras batallas –políticas, de ideas o de lo que fuere- han de desenvolverse dentro del tumultuoso, denostado pero triunfante sistema capitalista.

Completan el panorama de grandes cambios ocurridos en las últimas décadas, con una importancia también descollante, las profundas reformas económicas introducidas por China, que a partir de su giro hacia el estímulo de la iniciativa privada y normas indubitablemente capitalistas, se perfila como la gran potencia mundial de este siglo que recién ha comenzado.

De modo tal, el discurso del llamado "progresismo" ha cambiado desde aquellos años. Pero es un cambio que se ha quedado a mitad de camino. Ha retrocedido a regañadientes desde aquellos pensamientos que ya no encuentran un lugar en el mundo pero se ha atrincherado en lo que podría denominarse como "nacionalismo económico inercial", esto es la matriz ideológica de la posguerra, que ya muestra los rastros implacables de los más de sesenta años transcurridos desde su nacimiento.

Muchos de los ideólogos de Carta Abierta tienen una larga historia de rechazo al peronismo o al "populismo", según sea una denominación política o sociológica la que se prefiera. Desde afuera o desde adentro del ese inmenso movimiento nacional, siempre desconfiaron de él porque lo veían burgués, reaccionario, apenas reformista o bien simplemente demagógico. Pero no hablamos del peronismo reciente sino del histórico, del de Perón, en cualquiera de sus presidencias.

Pero ahora los politólogos más prestigiosos del mundo ya han otorgado credenciales de existencia al "populismo". Han tardado más de medio siglo pero lo han hecho. Así nos lo han hecho saber, por ejemplo, Ernesto Laclau (La razón populista) y su señora esposa, Chantal Mouffe. Aburridos de la Europa inmóvil, ese geriátrico de la política, han vuelto sus ojos hacia América Latina y han decidido que el "populismo" ya merece un lugar en el canon de la Ciencia Política.

¡En buena hora! Sólo que nos tememos que nuevamente, como en la fábula de Zenón de Elea sobre Aquiles y la tortuga, otra vez la realidad se les ha corrido unos pasos más adelante y que, en definitiva, el "populismo" tal cual afloró de la Segunda Guerra Mundial, ya ha perdido su vigor esencial y necesita ser reformulado para las nuevas circunstancias históricas.

¿Qué cosa es el "neoliberalismo"?

Resulta algo inconsistente adjudicar los males de la economía argentina a esa suerte de ente perverso llamado "neoliberalismo". Porque ¿de qué diablos se trata verdaderamente? ¿De un sistema de ideas que impregna inevitablemente a los gobernantes de los países subdesarrollados? ¿De una constelación de fuerzas maléficas al estilo de la Sinarquía Internacional, depositaria de todas las responsabilidades en otros tiempos?

Sentimos una cierta incomodidad y pudor al tener que recordarles a nuestros progresistas que las ideas tienen la costumbre de encarnar intereses… de clase. No provienen de un repollo ni sobreviven flotando en el aire grácilmente. Sin embargo, Carta Abierta no se la adjudica a nadie o, si lo hace, embiste en forma personal contra algún político. Con picardía pero también con concepto rudimentario, Carta Abierta traza una línea y dice: de aquel lado, el "neoliberalismo" y de este lado, nosotros, los que queremos que el Estado exista y tenga fuerte injerencia en la economía.

Pero hay algo más: el mal "neoliberal" no proviene, como siempre se ha dicho desde el progresismo, del gobierno de Carlos Menem sino de un poco atrás: de 1976. Un concepto formidable. Es decir: los que no están con Carta Abierta, están con el Proceso Militar. Así de simple.

Claro que esta simplificación tiene un costo alto para los intelectuales de Carta Abierta: meten en la misma bolsa a Don Raúl Alfonsín, cuyo gobierno dio de comer –en más de un sentido- a muchos de los intelectuales firmantes del documento. Pero la revolución exige estos sacrificios. ¿Qué pensará, por ejemplo, Aldo Ferrer de esto? U otros economistas (¿cómo llamarlos?) estructuralistas, como el mismísimo Roberto Lavagna, Mario Brodersohn y Juan Vital Sourrouille que fueron funcionarios de Alfonsín. O Rodolfo Terragno, y otros.

¿Estado o mercado?

En realidad, desde la publicación en 1776 de La Riqueza de las Naciones, los economistas no han hecho otra cosa que discutir cuánto de Estado y cuánto de mercado debe contener una política económica en un momento preciso, en un momento determinado, en singulares coordenadas históricas y políticas.

Aunque cada autor abrigue pretensión de universalidad (¡y vaya si algunos la consiguieron!), el pensamiento económico se nutre de la circunstancia inmediata. Es allí de donde extrae la información con la que se configura la idea abstracta que luego sobrevive incluso más allá de la desaparición de las precisas circunstancias que le dieron origen. Y, cuando uno toma prestadas las ideas "universales" nunca debe perder de vista que responden a precisas coordenados históricas y que, además, deben ser debidamente chequeadas, adaptadas y reformuladas para que respondan a la realidad a la que queremos aplicarlas.

La posibilidad del Estado planificador, que define producto por producto qué, cómo y cuánto se ha de producir, que sustituye al empresario privado, ya ha desaparecido para siempre. Termina sofocando la economía, inhibiendo las posibilidades creativas de los hombres y mujeres del país, aplastando la producción y, en definitiva, sacrificando a generaciones enteras a un nivel de vida inferior. Es preciso tomar nota del significado del derrumbe del muro de Berlín, de la implosión de la Unión Soviética, del redireccionamiento de Europa del Este, de los cambios impulsados por China.

Se pretende que pararse en un módico banquito ideológico y decir: "Sin Estado no hay Nación" constituye una definición que irradia su luminosidad esclarecedora sobre los problemas económicos nacionales. Y esa afirmación genérica no es ni siquiera el comienzo del debate que debemos dar. De ningún modo pensamos que ese severo dictamen pertenezca al universo político-conceptual y que nosotros, al proponer un debate circunstanciado, derrapemos hacia lo "técnico", los meros detalles derivados de una imprescindible definición conceptual previa. No, lo que estamos diciendo es que Argentina necesita redefinir el rol del Estado y también del mercado. Y que eso fue justamente lo que comenzó a hacerse en la década del noventa.

Adam Smith no comete la torpeza de decirnos que los doscientos años de mercantilismo británico habían sido un error. Quien haya leído, incluso a la ligera, su Investigación sobre la Naturaleza y Causa de las Riquezas de las Naciones, se hace una idea clara del respeto de Smith hacia la maraña de intrincadas normas proteccionistas que precedieron su propuesta de liberalización. Trata con mano de seda, por ejemplo, el Acta de Navegación de Oliverio Cromwell y explica pacientemente por qué esas normas que habían resultado útiles en un momento concreto para Inglaterra, ya no lo eran por la sencilla razón que Inglaterra se había convertido en el país más poderoso del mundo y que, en esa condición, nada debía temer de la competencia con cualquier país del mundo, de la que sólo podría resultar beneficiada.

Desde Alemania, unos años después, le responde Federico List. Y dice que Smith tiene razón, que sus consejos son acertados… para Inglaterra. Pero que Alemania, con atraso evidente en su industrialización, necesitaba la protección que Gran Bretaña había tenido. Y que después sí se volcaría a la competencia como propone Smith.

Todos los grandes libros de la historia de la economía nos hablan de Estado y de mercado. Y cada uno está pensado para circunstancias particulares, aunque sus ideas puedan ser aprovechables en situaciones similares. Pero, para ello, siempre conviene repasarlas y ajustarlas. Repensarlas.

Marx, por ejemplo, no impugna al liberalismo inglés sino que lo estimula haciéndolo depositario del progreso mundial y el avance hacia lo inevitable: el socialismo, un nuevo estadio de la civilización centrado en la planificación estatal de la economía.

Keynes estaría muy lejos de suscribir algunas ideas que ahora se le adjudican. A veces parecería que el economista británico hubiera respaldado el proteccionismo y las empresas públicas cuando solamente observó, con genialidad doctrinaria, algo que muchos gobiernos ya habían implementado a tientas durante la crisis mundial: el estímulo estatal a la demanda para remontar la parálisis y para que el aparato industrial volviera a rodar.

Plantear el problema como en el título del documento, es no haber avanzado un ápice en el debate que pretende darse. O bien, intentar correr con la vaina a los opositores. Porque, como ya veremos, Carta Abierta tampoco dice qué clase de Estado es el que pretende para la Argentina de hoy. O lo dice de un modo tan genérico que tampoco sirve.

Y dale con el Consenso de Washington

Una de las afirmaciones que ya tiene categoría de clisé es la que repite que la política económica de los noventa, de los años de Carlos Menem, deriva de una especie de obediencia colonial al mandato de los poderosos del mundo, enunciado en el Consenso de Washington.

Por supuesto que estamos lejos de ser ingenuos respecto del poder de los países desarrollados y de las políticas económicas que ellos prefieren que reinen en el mundo. Pero adjudicar las reformas de los noventa a una especie de orden impartida desde el Norte es tener una visión conspirativa de los procesos económicos y, sobre todo, es no comprender la evolución de la economía argentina durante las últimas décadas. Distraigámonos un momento con el Consenso de Washington.

Fue el economista John Williamson quien, en noviembre de 1989, publicó un documento titulado "Lo que Washington quiere decir por política de reformas". Ese documento consta de diez puntos que no aportan demasiada novedad acerca de las políticas que los países poderosos proponen al mundo y, en especial, a las naciones más débiles. En general, consisten en medidas de libertad económica que ellos, en muchos aspectos, omiten cumplir. En un mundo de libertades irrestrictas, se sabe, reina el más poderoso.

El decálogo propone:

Disciplina fiscal

Reforma tributaria

Modificar la composición del gasto público a favor de la salud y la educación

Respetar el derecho de propiedad

Tasa de cambio competitiva

Liberalización del comercio internacional

Liberalización de la entrada de inversiones extranjeras

Privatización de empresas públicas

Desregulación de la economía

Desregulación de la tasa de interés

¿Qué es lo que está mal y qué está bien obedecer de este catálogo? ¿Qué cumplió Menem y qué cumplió Kirchner? Veamos.

No puede decirse que los puntos 1 a 4 sean, en general, dignos de rechazo. En materia fiscal, por ejemplo, la Reforma del Estado concretada durante los noventa fue exitosa. Ella permitió recuperar el presupuesto como un instrumento de política económica en manos del Estado. Hasta ese momento, no existía sino como una obligación legal que debía cumplirse de un modo formal e inocuo. A veces, el presupuesto era aprobado el último día del año que se presupuestaba, cuando ya estaba completamente vencido, los gastos ya completamente realizados y el tiempo que abarcaba el presupuesto, completamente transcurrido. La estabilidad y la disciplina fiscal (algo que Menem no cumplió durante todo su mandato pues el gasto público se desbandó hacia fines de la década) permitieron que el estado pudiera manejar el presupuesto nacional con mayor racionalidad y que su presencia ahí fuera mucho mayor que en los años previos, aquí hubo más estado, no menos. Antes de los noventa, el presupuesto no existía. A partir de allí, es uno de los principales instrumentos económico que cuenta el Estado. Eso fue consecuencia de las transformaciones de los noventa.

En cuanto a la reforma impositiva, cierto es que en esos años no se realizaron grandes transformaciones en su estructura. El drama crónico de la Argentina en materia fiscal es que su estructura tributaria se asienta sobre impuestos regresivos en materia de distribución del ingreso: pagan más los más pobres. Pero la estabilidad permitió que el estado recuperara sus ingresos (efecto Olivera-Tanzi), que además logró una mayor recaudación en los impuestos directos, tal cual se refleja en las estadísticas de la DGI de la época. De todos modos, aunque este tema sea recomendado por quien sea, nadie puede disentir con la necesidad de implementar una reforma tributaria que apuntale una mejor distribución del ingreso y una mayor equidad en la distribución de la carga tributaria. En tal sentido, los últimos años, con un Estado holgado, han sido ideales para una transformación como la que describimos. Sin embargo, el actual gobierno nada ha hecho al respecto. Ni siquiera pequeñas modificaciones tales como eliminar el IVA de los productos alimentarios de consumo popular, algo que tendría evidentes efectos redistributivos.

Los puntos 3 y 4 son inobjetables. La modificación del gasto público a favor de la educación y la salud es algo aún pendiente, en las magnitudes que nos impone la necesidad. El respeto del derecho de propiedad también es incuestionable, dentro de las leyes de la Nación.

Respecto de la liberalización de la tasa de interés (punto 10), diremos que se trata de un enunciado que carece de autonomía. Gran parte del boom consumista que hubo en la primera mitad de los noventa se debió al renacimiento del crédito a más largo plazo que el preexistente. Al desaparecer la inflación, el crédito se tornó accesible y vivificó la demanda y, en consecuencia, la producción. Hoy, por ejemplo, ha desaparecido el crédito para la compra y construcción de vivienda. El gobierno ideó un plan que fracasó debido a la falta de financiación y a la inflación. Ni la propia banca pública puede prestar por debajo de la inflación o bien de las expectativas de inflación existentes. Uno puede teorizar sobre el nivel adecuado de las tasas de interés pero no puede manipular las tasas sino de un modo acotado en el tiempo o en el volumen. Crédito, tasas de interés e inflación, forman parte de un paquete de solución conjunta y muy difícil de manejar a gusto.

Y vamos llegando al núcleo duro de las reformas de los noventa.

Uno de esos temas es la liberalización del comercio internacional (punto 6). Se identifica a la política de Carlos Menem con una remoción total de la protección arancelaria para la industria, con la vigencia plena e irrestricta del librecomercio. Y esto no ha sido así, de ningún modo.

En primer lugar existe un hecho fundamental de la política económica de esos años, que es reivindicado por muchos partidos políticos pero haciendo un prudente silencio sobre su origen, y que constituye el desafío más grande que pueda habérsele hecho a los países poderosos en el plano de la economía: el MERCOSUR. La creación de un espacio económico de libre comercio y con un arancel externo común no sólo excluye el concepto de libertad comercial propuesto por el norte industrial, sino que es un modo distinto de entender la inserción argentina en el mundo global.

La alianza estratégica con Brasil, Paraguay y Uruguay, a la que se han sumado otros países, es el desafío más grande desde el punto de vista de la política económica y de las decisiones estratégicas del estado, que se haya podido establecer a las políticas de librecomercio desindustrializante que irresponsablemente proponen desde los países centrales.

En modo alguno estamos de acuerdo con la remoción lisa y llana de la protección arancelaria, que tiende a disolver a la industria nacional y reemplazar su producción por artículos importados, muchas veces producidos o vendidos con subsidios encubiertos de los respectivos estados. Los países centrales también protegen a su producción, industrial o agrícola, cuando la competencia de otros países las amenazan. Y lo hacen de mil maneras, incluyendo la protección para arancelaria, las normas sanitarias, las objeciones técnicas y de calidad, etcétera.

Como sea, el mayor desafío generado en el continente para construir un polo de poder económico distinto a los Estados Unidos, es el MERCOSUR. Y éste fue creado a comienzos de los noventa. No se puede ser tan ciego como para ignorar este hecho objetivo. Muchas de las importaciones de los noventa, que generaron quejas en nuestra clase industrial, provenían de Brasil y estaban amparadas por las normas del MERCOSUR. Nuestros industriales deberían ya acostumbrarse a la competencia con sus pares de Brasil, que hace apenas un par de décadas eran mucho más débiles que ellos y que han sabido, en poco tiempo, adecuarse a los requerimientos de la competencia en el mundo global.

Otro de los puntos más objetados de la política económica de los noventa y que figura en el decálogo de Williamson es el referido a las inversiones extranjeras. Contrariamente a lo que aparenta, la resistencia al capital extranjero no proviene tanto de los setenta sino de los cuarenta. No del Perón del tercer mandato, sino del Perón inicial, el que tenia los pasillos del Banco Central llenos de oro, el que gobernó una época en la que el capital extranjero estaba concentrado en la reconstrucción de Europa y había abandonado sus inversiones y empresas de ultramar.

En ese tiempo, el país contaba con recursos suficientes como para encarar por sus propios medios el crecimiento económico fundado en los parámetros que esos recursos, y la situación mundial, permitían: proteccionismo, nacionalización del comercio exterior y la banca, empresas públicas, crédito barato, aumentos salariales, gasto público, etcétera. Ya al promediar su segundo mandato, Perón comprendió que necesitaba también de la inversión y el know how extranjeros: convocó a la FIAT y a IKA para fabricar autos en Córdoba, y a la Standard Oil de California para sacar el petróleo.

La aceptación de la inversión extranjera es algo que ya no objetan ni Cuba ni China. El país caribeño no podría sobrevivir sin el turismo, que se asienta en la inversión extranjera y hoteles e infraestructura adecuadas. Y China ha sido el boom de las últimas décadas gracias a la inversión en su territorio realizada por los países capitalistas desarrollados. Ya nadie se opone a la inversión extranjera.

Hablar de Argentina cuenta con capacidad de ahorro suficiente y que, por lo tanto, puede bancar su propio desarrollo ("vivir con lo nuestro") es apenas una frase inconducente. La incorporación de tecnología, el know how, la exploración de mercados exteriores suelen ser más fáciles con alianzas estratégicas entre empresarios nacionales y extranjeros. Quien quiera ver cómo se hace esto, que mire a Brasil y, en especial, su exitosa fábrica de aviones Embraer, privatizada en 1994 y en la que coexisten tres grupos empresarios brasileños, un grupo europeo y el Estado, con una acción dorada y derecho (que ejerce, por supuesto) a discutir las líneas estratégicas.

La desregulación de la economía (punto 9) es otro de los temas que se objeta del Consenso de Washington y se lo vincula con una actitud prescindente y desentendida, por parte del estado, del funcionamiento de la economía y de la preservación de los intereses de los consumidores. Tratándose de un tema tan amplio y de tantos matices y circunstancias, solamente lo abordaremos con un ejemplo revelador.

En el caso del transporte automotor de pasajeros de larga distancia existían múltiples regulaciones que se acumularon durante décadas y que, llegado un momento, significaron en los hechos un verdadero monopolio por parte de un puñado de empresas que, aprovechando su situación de privilegio, se tornaron totalmente ineficientes. El tramo Córdoba-Buenos Aires, por ejemplo, era cubierto por muy pocas empresas (ABLO, Chevallier, General Urquiza) que prestaban el servicio a precios que oscilaban entre los 40 y 50 dólares por pasajero. La desregulación en este rubro consistió en que cualquier particular que poseyera un colectivo adecuado podía poner su propia línea pagando un arancel de 200 dólares.

El resultado fue que se instalaron multitud de empresas, algunas de mejor calidad y otras muy precarias. Pero el precio del boleto bajó inmediatamente a la mitad y, en un plazo de meses, el servicio mejoró notablemente por la competencia, que antes estaba excluida. Aparecieron emprendedores en todo el país, se multiplicó la cantidad de empresas y el consumidor fue el mayor beneficiario de esta nueva situación.

Se trata de un ejemplo claro de desregulación pero somos conscientes que no es un caso abarcador de todas las situaciones. Con el paso de los años, de los sucesivos gobiernos, la economía argentina había sido modelada por los lobbies corporativos que se beneficiaban con mercados cautivos a expensas del consumidor. La ausencia de competencia trajo consigo la ineficiencia y fue necesario, en un momento, reformar drásticamente esa situación.

Para no irnos del ejemplo, tenemos muy claro que la acción reguladora del estado, incluso férrea, debe existir. En el caso del transporte de pasajeros, en el control de la calidad del material de trasporte, de la seguridad del pasajero, del descanso de los choferes, de la solvencia de las empresas en defensa del consumidor, etcétera.

Las privatizaciones

Pero llegamos a una de las recomendaciones del documento de Williamson que constituye la principal objeción a la política de los años noventa: las privatizaciones. Porque nada ha resultado tan rechazado por el nacionalismo inercial de la posguerra ni( y) por el socialismo que se quedó sin grandes países como referentes, que la política de privatizaciones. Es el núcleo central para denostar, en conjunto, toda la economía de los noventa y para no reconocer, ahora, ninguno de sus logros evidentes en materia económica.

Por de pronto, se pretende que las privatizaciones fueron carentes de racionalidad local y que su implementación provino de una obediencia ciega al mandato de Washington. Hoy, desde el "progresismo" se intenta hacernos creer que no había motivos para privatizar las empresas públicas, que ellas eran un preciado tesoro, gemas innegociables del patrimonio nacional. Pero la realidad es bien distinta.

Las empresas públicas fueron uno de los ejes indiscutibles de la política de nacionalismo económico del peronismo fundacional. Hacia 1943, cuando nació la Revolución militar que luego dio lugar al peronismo, la situación del país y del contexto mundial era sumamente distinta a la de los años noventa. En 1930 había hecho crisis el país fundado exclusivamente en la producción y exportaciones agrarias. La crisis mundial había replanteado en todo el mundo las estrategias económicas. Gran Bretaña, que había modelado nuestra economía conforme a su posición de taller industrial planetario, había perdido interés en continuar sosteniendo sus inversiones de ultramar. Los propietarios terratenientes de Argentina habían recobrado el poder en 1930 y habían abandonado su liberalismo secular para adoptar, a tono con las ideas de la época y también con sus intereses económicos inmediatos, fuertes políticas de intervencionismo económico. La continuidad y consolidación del país agrario no estaban aseguradas con el mero liberalismo de la época anterior pues todos los países del mundo, golpeados por la crisis, habían adoptado políticas de protección de sus producciones nacionales y el comercio internacional había caído a pique.

La producción de bienes industriales y los criterios de defensa nacional en que habían sido educados los militares que tomaron el poder, significaban la presencia de un estado que garantizara productos estratégicos (petróleo, acero) y la prestación de servicios decisivos (teléfonos, marina mercante, seguros, comercio internacional).

La necesidad de un estado empresario se fundaba también en la inexistencia de un empresariado nacional que pudiera tomar en sus manos la ciclópea tarea de apuntalar la producción de bienes que, como el acero, suponían una gran inversión de lenta maduración en materia de rentabilidad. En tal sentido, la presencia fuerte del estado se hizo indispensable.

Sin embargo fue el propio Perón quien, poco antes de ser derrocado, torció el rumbo de su gobierno porque las circunstancias habían cambiado. Tomó nota de que YPF no iba a poder extraer todo el petróleo que necesitaba la industria que crecía y que la Fábrica Militar de Aviones no iba a poder producir los automóviles que el país demandaba. Por eso convocó al capital extranjero en ambos rubros. Y eso le valió el calificativo de "entreguista", propinado por la izquierda tradicional, que contribuyó a su derrocamiento.

Con los años, las empresas públicas se fueron deteriorando por el saboteo consciente de sucesivos gobiernos y las malas administraciones. La falta de inversiones, la acumulación de personal, la falta de controles o bien el robo descarado a través de compras sobrevaluadas o contratos lesivos, fueron horadando a lo largo de los años a las empresas públicas.

Así, al momento de la privatización distaban mucho de ser "las joyas de la abuela". Resulta curioso que muchos de los que calificaron como inconvenientes las nacionalizaciones de los tiempos de Perón, con el argumento de que se compraba "hierro viejo", cuando las empresas públicas estaban ya verdaderamente en un estado ruinoso e irrecuperable, se opusieron a las privatizaciones con el argumento de que se trataba de verdaderas alhajas del patrimonio público.

Las privatizaciones no sólo resultaron inevitables sino también un modo concreto de salir del inmovilismo al que estaba sometido el gobierno respecto de las inmensas áreas de la economía que estaban a cargo de ellas y en las que el estado, en precarias condiciones financieras y económicas, estaba imposibilitado de invertir a fines de revertir la situación en la que habían caído luego de casi 50 años de desmanejos.

Los resultados fueron inmediatos y benéficos: agua, energía eléctrica, teléfonos fueron inmediatamente revitalizados con la inversión privada y contribuyeron a solucionar antiguos problemas de los consumidores, especialmente de los más pobres, que pudieron acceder a los servicios en forma casi inmediata.

Al caer la convertibilidad y para evitar los aumentos de precios y tarifas pactados en los contratos vigentes, comenzaron a implementarse subsidios masivos, que ahora en el comienzo de la crisis están retirándose. Si la prestación de servicios por parte de las empresas privatizadas aún no se ha visto afectada ha sido por la inversión realizada durante los noventa. Las empresas que prestan servicios públicos, sean estatales o privadas, están sujetas a las leyes elementales de la dinámica capitalista. Se trata de una verdad de Perogrullo pero es preciso repetirlo: sin ganancias no hay inversión, sin inversión la prestación del servicio se deteriora. Durante los años que se mantuvieron en su propiedad, el Estado no pudo invertir en las empresas públicas lo que estas demandaban para su saneamiento, consolidación, y expansión, porque tenía urgencias más perentorias que lo demandaban. Por eso llegaron las privatizaciones con resultados indiscutibles.

El incumplimiento de los contratos, la falta de actualización de las tarifas, el ahogo deliberado de las privatizadas, sólo puede desembocar en un deterioro en las prestaciones y, en caso de continuidad, en la reestatización con críticas a la insensibilidad del capital privado que no sabe producir cuando los costos superan sus ingresos. Nuevamente en manos del estado –como ya ocurre con Aerolíneas Argentinas- las empresas serán desatendidas y el circuito comienza nuevamente.

El tipo de cambio competitivo

Llegamos así al punto del Consenso de Washington que deliberadamente hemos dejado para el final: el nivel del tipo de cambio, el precio de la moneda extranjera. Los países desarrollados siempre han preferido que las naciones en desarrollo tengan un tipo de cambio elevado. De este modo, estimulan las exportaciones y generan los recursos para afrontar los pagos externos. También así –en caso de no existir retenciones o de ser éstas muy débiles- se favorecen las ventajas comparativas. Una moneda nacional débil, potencia el poder comprador del inversor extranjero para quienes las empresas locales se vuelven baratas y resultan de fácil adquisición.

El tipo de cambio es un dato esencial de cualquier esquema económico. Y no puede decirse que en los noventa se haya cumplido con ese requisito. Al contrario: una de las principales críticas que recibió la convertibilidad, consistió en que partía de un nivel de cambio que supuso la sobrevaluación de la moneda nacional.

Y al revés: es este gobierno el que ha descubierto las ventajas de un tipo de cambio subvaluado, de un dólar caro. Los intelectuales de "Carta Abierta" y también el gobierno, creen haber descubierto la pólvora con el actual esquema económico, al que denominan pomposamente "régimen económico heterodoxo".

Dice el documento:

"El régimen económico heterodoxo, que viene sosteniendo el gobierno nacional como objetivo irrenunciable, reposa en el mantenimiento de un tipo de cambio elevado, competitivo y estable a través de la intervención del Banco Central para evitar la apreciación cambiaria. La obtención de superávit fiscal y externo permite recrear un régimen de acumulación solvente, enfatizando una mayor participación del Estado en la economía. Al mismo tiempo se reduce la vulnerabilidad externa a partir de la acumulación virtuosa de reservas vía el sostenimiento del tipo de cambio alto y saldos positivos del comercio exterior".

Y agrega un párrafo para el recuerdo:

"La cancelación de las obligaciones con el FMI, la reestructuración de la deuda pública y las renegociaciones de los compromisos externos a largo plazo son conquistas emblemáticas dirigidas a liberar al país de trampas y grilletes heredados del neoliberalismo y fortalecer su posición internacional".

Considerar el pago anticipado de la deuda al FMI como "una conquista emblemática" resulta un poco exagerado. Sobre todo, teniendo en cuenta que inmediatamente después de la cancelación Argentina tuvo que emitir bonos para que Venezuela los comprara cobrándonos una tasa de interés que triplicaba la del FMI.

El "régimen económico heterodoxo" o el agujero del mate

Pero volvamos al "régimen económico heterodoxo". Es claro que el crecimiento económico de los últimos años se funda en el inusitado auge de la economía mundial que, a su vez, se origina en gran medida en los livianos manejos económicos de los Estados Unidos, que luego culminaron con la crisis de las hipotecas subprime. No podemos dejar de mencionar una curiosidad: los gobiernos de Argentina y Venezuela son dos de los que más duro atacan la globalización y el mercado mundial, sin embargo han sido de los más beneficiados. Es el mercado mundial el que nos ha favorecido con sus altos precios de commodities y nos ha permitido crecer de un modo inigualable en todos estos años. Podría agregarse que Hugo Chávez es un gran impugnador del mercado mundial pero cuando le presta dinero a la Argentina, lo hace a tasas de usura, que tienen en cuenta la baja calificación crediticia que padece el país.

La economía mundial creció a tasas inusitadas, estimulada por la demanda de Estados Unidos y China, lo que llevó a las nubes el precio de los commodities incluidas los productos del agro, nuestra principal exportación. Esto significó un aumento formidable de nuestras exportaciones y la posibilidad de que el estado –mediante las retenciones- se quedara con una parte del mayor ingreso del sector agropecuario y lograra una holgura fiscal con pocos antecedentes en la historia nacional.

El documento de CARTA ABIERTA presenta al "régimen económico heterodoxo" como una suerte de ruptura epistemológica en la Ciencia Económica pero no es más que un poderoso –y quizá fugaz- viento de cola a la embarcación económica nacional. Ese es todo el secreto. No existe tal programa sino excepcionales condiciones económicas globales que han aumentado en forma brutal las exportaciones argentinas y su Producto Bruto.

Podría agregarse incluso que el gobierno argentino no solamente es injusto con el orden económico global, del cual ha obtenido brillantes dividendos, sino también con los recientes manejos financieros de los Estados Unidos que devinieron en la crisis de las hipotecas subprime y en la recesión global en curso. En efecto, el motor del crecimiento económico de los años previos, con el consiguiente aumento del precio de nuestros productos agrarios, ha sido Estados Unidos y, en especial, su política financiera expansiva que luego derivó en la crisis que vivimos.

Resulta sencillo ahora echarle la culpa al Norte por la permisividad financiera y sus consecuencias pero sería justo también reconocer que han sido esos manejos los que permitieron e impulsaron el crecimiento previo a escala mundial, del cual Argentina resultó beneficiada.

El mecanismo de la devaluación compensada, la existencia de tipos de cambio reales diferenciales, es un antiguo instrumento de política económica utilizado para intentar resolver la dualidad de la economía argentina: la existencia de un eficiente sector exportador de alimentos y la presencia de una industria nacional a la que nunca terminan de alcanzarle los estímulos que se le otorgan.

Pero una devaluación con retenciones, de ningún modo constituye un programa económico integral. Y esto ha comenzado a verse ahora, con la crisis que se avecina. Existe la sensación de que hemos recibido un fuerte flujo de dinero del mundo global, que no hemos sabido aprovechar.

Los problemas nuestros y los ajenos

Antes de la crisis mundial ya comenzaron a aflorar algunos problemas del "régimen económico heterodoxo". Uno de ellos es la inflación.

El ajuste de 2001 fue tan brutal y la pérdida de ingresos de los sectores más desfavorecidos fue tan grande que, a lo largo de los años, sus ingresos debieron necesariamente reacomodarse. Y esto generó aumento de los precios internos. Al aumentar el nivel de los precios, el esquema económico va perdiendo su principal fuente de sustentación: el tipo de cambio elevado. Llegado a ese punto al gobierno le quedan pocas opciones. Una, devaluar nuevamente, con los riesgos inflacionarios que ello implica. La otra, más inocente y rústica, deformar los índices de inflación para demostrar a los exportadores que la pérdida de ingresos no es tan alta como ellos dicen.

Pero la inflación es palpable y ya hay una larga fila de empresarios, encabezados por De Mendiguren, que están pidiendo que el dólar trepe a 4,50 ó 4,80. También hay economistas que piden lo mismo. Insospechablemente, Aldo Ferrer es uno de ellos. El autor de La Economía Argentina, jura y asegura que un ajuste del tipo de cambio no impactará en los precios. Es probable que al hacer esta promesa, Ferrer no tenga en cuenta la dimensión política de la medida. Una devaluación creará incertidumbre y aumentos inevitables en todos los precios por la falta de confianza que existe respecto del gobierno nacional.

Ahora bien, en caso de que el tipo de cambio no se ajuste, los problemas son de otra naturaleza: los exportadores, especialmente los industriales, comenzarán a tener problemas para colocar sus productos. Al aumentar los costos internos y permanecer prácticamente inalterado el tipo de cambio, su ganancia se reduce notablemente a punto tal de sacarlos del mercado. Además, ya se está terminando el tiempo de la holgura fiscal, ya no quedan fondos para subsidios sectoriales masivos. Todo se complica.

De modo tal que el brillante esquema heterodoxo ha llegado a una encrucijada difícil por problemas propios del esquema, a los que ahora se le suma la crisis mundial, que trae desafíos adicionales. Pero es claro que, aún en ausencia de esta crisis, el plan K ya tenía motivos propios para la preocupación.

En cualquier caso y pese al extraordinario momento económico mundial en el que le tocó gobernar, la pareja presidencial marcha a la deriva. Carecemos de un plan económico integral para el cual, al parecer, los Kirchner están inhabilitados ideológicamente. En efecto, un programa económico integral debe convocar a los diversos sectores de la economía, principalmente al agro y la industria. Discutir con ellos y con todo el pueblo argentino, un plan económico a mediano y largo plazo, objetivos de política económica claros, definir las principales variables de la economía y establecer reglas de juego para un período prolongado, de modo tal que el mundo empresario sepa a qué atenerse.

Nacionalismo y liberalismo

Como decíamos, el chantaje ideológico que intenta CARTA ABIERTA es muy rudimentario. Es una especie de Braden o Perón para la economía aunque sesenta años después. Es un cuento infantil, que podría resumirse así: en la Argentina hay dos posiciones ideológicas. Una, que quiere un Estado fuerte que asegure el crecimiento económico y una equitativa distribución del ingreso; el otro, (los "neoliberales") que plantean una economía sin Estado, donde cada vez habrá más pobres y cada vez se concentrará más la riqueza. Además, en esta economía despiadada, se desmantelará crecientemente el aparato productivo nacional y habrá menos trabajo para todos.

Con este planteo ideológico, estamos clavados en 1945. Entonces sí la Argentina se había dividido en dos bloques de intereses antagónicos que representaban dos proyectos distintos de país. Uno, restablecer el viejo país agrario que había sido herido de muerte en 1930 y que había sido desalojado del poder por la Revolución del 4 de Junio. Esa Argentina puramente agraria, desentendida del interior, despreocupada de la industria, había despilfarrado durante décadas las oportunidades de capitalizar en el país la inmensa renta agraria diferencial porque la apropiación de esa riqueza colosal recaía en una clase agraria que no tenía necesidad de transitar el camino de la tecnificación y de una producción creciente. Era la famosa oligarquía cuya baja productividad en relación con la potencialidad de las tierras, ha sido señalada como el núcleo responsable de la parálisis económica nacional.

Del otro lado existía un frente de intereses que proponían un país moderno, industrial, basado en la expansión de la demanda interna y que se disponía a utilizar la renta agraria para apuntalar a la industria nacional en sus pasos iniciales.

Los primeros, eran liberales. El mercado, librado a sus fuerzas, no haría más que confirmar nuestras ventajas comparativas estáticas y consolidar el país agrario. Braden fue el símbolo de este proyecto en las elecciones de 1946 pero detrás de él se alineaban fuerzas políticas y sociales reales. No se trataba de una batalla ideológica sino política, claro está. Allí estaban no sólo la Sociedad Rural de Buenos Aires sino también los antiguos partidos vinculados al régimen en quiebra: los conservadores, los radicales herederos del anti personalismo, los socialistas, los comunistas.

A Perón lo apoyaron los obreros industriales, que vislumbraban un nuevo país, el pobrerío del interior, un sector de los débiles industriales nacionales, las clases medias empobrecidas, los peones rurales. Desde aquí se promovía la existencia de un estado fuerte, porque era necesario torcer el rumbo "natural" de la economía argentina, que nos condenaba a un destino puramente agrario. Era una batalla política entre el status quo y el progreso histórico.

Qué es un estado fuerte

Afirmar que el Estado debe intervenir en la economía, no dice absolutamente nada. Decir que el Estado debe ser "fuerte", tampoco. Lo que nos corresponde hacer a los argentinos de hoy es, en todo caso, definir qué entendemos por un estado fuerte y qué creemos que debe hacer el estado para que el país crezca, para que sus trabajadores mejoren su situación social y para que la distribución del ingreso sea la mejor en beneficio de todos.

El estado de los años de Alfonsín, era grande, abarcador, extenso. Pero no fuerte. Quedó demostrado que no pudo controlar las principales variables de la economía. No pudo contener la inflación, no pudo siquiera tener un presupuesto, no pudo regular, salvo por breves períodos, el precio de la moneda extranjera, no pudo establecer un programa de crecimiento. Además no pudo hacer que las empresas públicas fueran eficientes. ¿Hace falta recordar que una línea telefónica podía tardar veinte años en ser provista? ¿Es eso un estado fuerte?

En cambio, tras la Reforma del Estado implementada durante los años noventa, el estado recobró fuerza: pudo detener la inflación, pudo recaudar impuestos, pudo ofrecer a los argentinos servicios públicos eficientes.

Pero hay algo más, y es lo más importante.

Desde el campo "nacional y popular" siempre se ha criticado al liberalismo argentino por su carácter desindustrializante, porque cada vez que ejercía el poder desmantelaba la industria y volcaba todo su esfuerzo en promover las exportaciones agropecuarias. Para este modelo de país, decíamos, sobraban 20 millones de argentinos, pues la producción agraria se caracterizaba por su baja absorción de mano de obra.

Al nacionalismo inercial, Menem les ha planteado un grave problema: durante su gobierno de diez años, la economía creció un 50% y la industria, un porcentaje similar. La producción automotriz pasó de 90.000 a 400.000 vehículos anuales y hubo un boom de consumo popular estimulado por el restablecimiento del crédito, producto de la eliminación de la inflación. Durante esos años, el país quebró una larga racha de años sin crecimiento o con bajas tasas de incremento del PBI.

Este dato es esencial pero no ha sido incorporado al análisis por parte de los exponentes del nacionalismo inercial. Muchos de los críticos de las reformas económicas de los noventa, recién recobraron su voz luego de que estalló la crisis de 2001. Pero antes de eso, avanzado incluso los años noventa, reconocían muchos de los logros económicos de la década aunque realizaban críticas parciales (extranjerización de la economía, mala distribución del ingreso, crecimiento de la desocupación, etc.). Pero todos reconocían explícitamente, los éxitos logrados contra la inflación y en materia de crecimiento económico, algo que después, obviamente, dejaron de hacer.

Todos los éxitos de los noventa quedaron olvidados al estallar la convertibilidad en 2001. Aunque gobernaba Fernando de la Rúa, todos volvieron sus ojos hacia el gobierno anterior y "descubrieron" entonces que los argentinos habíamos vivido engañados, que se trató de una "segunda década infame".

Una actitud más honesta y laboriosa hubiese sido razonar por qué, durante esos años, el PBI argentino creció a tasas siderales. Pero puestos a elegir, resolvieron continuar adheridos al antiguo esquema de "nacionalismo" versus "liberalismo" y adjudicaron el estallido al programa que permitió que Argentina abandonara la parálisis y reorientara su economía hacia el progreso.

La justicia social, el empleo, la miseria

Los intelectuales progresistas de CARTA ABIERTA enfatizan su posición a favor de los pobres, su búsqueda de una mejor distribución del ingreso, de bajos niveles de desempleo.

Y eso está muy bien. Pero con sólo decirlo no avanzamos nada.

Una mejor distribución del ingreso no es algo que pueda lograrse en poco tiempo. Requiere, en primer lugar, crecimiento económico. Y aún con este dato a la vista, no está garantizada. Eso puede verse con el gobierno actual, que ha gobernado en condiciones excepcionalmente beneficiosas para el país, sin embargo no ha tenido logros en materia de combate a la miseria, ni mejoras en la distribución del ingreso.

Los años noventa fueron un tiempo en que la economía argentina incorporó tecnología en todas sus áreas. A diferencia de otras épocas, el aumento del producto bruto no significó una disminución de la tasa de desocupación. La producción automotriz se multiplicó por cuatro con sólo el diez por ciento de personal adicional.

Se trata de uno de los desafíos más importantes de la época. No han sido pocos los economistas y pensadores que han estudiado el fenómeno. Pueden leerse con beneficio los libros de Jeremy Rifkin (El fin del trabajo) y de la francesa Viviane Forrester (El horror económico). La incorporación de tecnología supone la resignación de puestos laborales. Esto ha sido siempre así pero en estos años se ha planteado en forma dramática. La imprescindible incorporación de tecnología constituye uno de los grandes desafíos de la época pues, al menos inicialmente, impacta sobre la tasa de desempleo. En su último libro (El Capitalismo periférico, 1981), Raúl Prebisch se ocupa del problema y concluye que la nueva realidad creada por la innovación tecnológica, genera diversidad de nuevos empleos que sustituyen a los anteriores, generados por el nivel anterior.

El combate contra la miseria, la desocupación y la lucha por una mejor distribución del ingreso sólo es posible en un país que consolida su crecimiento, que difunde los frutos del avance tecnológico y del trabajo de sus habitantes. El estancamiento económico sólo distribuye la miseria.

Al comenzar los años noventa se había llegado a una situación límite en otro aspecto: las empresas públicas, los organismos del estado, las administraciones provinciales estaban cargadas de personal de baja productividad. El Estado oficiaba como un seguro de desempleo con una pesada carga sobre el presupuesto. La Reforma del Estado incluyó necesariamente un reordenamiento del empleo público con la implementación de retiros voluntarios. Esto, por supuesto, incrementó el índice de desempleo pero su aumento es más numérico que real. De todos modos, la situación previa era insostenible y no podía prolongarse mucho más en el tiempo sin un estallido.

Una de las grandes contribuciones que puede hacer un gobierno para mejorar la distribución del ingreso consiste en detener la inflación. Aquella frase de Perón acerca de la escalera y el ascensor tiene completa validez. La inflación destruye los ingresos de los asalariados y genera un clima de incertidumbre económica que siempre conspira contra una distribución más equitativa del ingreso. Un horizonte de estabilidad significa también el renacimiento del crédito a tasas accesibles y esto supone siempre mayor consumo para los sectores más postergados de la población. Hoy el crédito para vivienda es inexistente porque el programa en curso está haciendo agua en uno de sus pilares fundamentales: la estabilidad. Existe la presunción de que, más tarde o más temprano, el tipo de cambio sufrirá un ajuste importante y, en esa situación, el crédito a largo plaza desaparece.

Cierto es que el combate de la miseria y la lucha por una distribución del ingreso más equitativa no es un tema que pueda tener una solución durante uno o dos mandatos presidenciales. Requiere de políticas de estado que los sucesivos gobiernos, de uno u otro signo político, mantengan durante plazos prolongados. Un país que crece supone la generación de nuevos negocios y empresas que nacen, se desarrollan y se consolidan, que generan empleo en forma permanente y construyen una dinámica de crecimiento sólido. Cargar los presupuestos provinciales de empleados públicos de baja productividad no soluciona el problema de un modo consistente. Los índices bajan pero el problema sigue latente para los gobiernos que vienen.

Antes del impacto de la tecnología, todo aumento del PBI suponía, en paralelo, un aumento importante del empleo y una reducción de los índices de desocupación. Pero ahora el PBI aumenta sin arrastrar demasiado la ocupación. Es un desafío del tiempo que vivimos.

La crisis del campo

El nacionalismo económico cuarentista, en su inercia ideológica, continúa chapoteando en un pantano del que no puede salir si no analiza con mente abierta los cambios ocurridos en el país y en el mundo desde la posguerra, fecha en que fue elaborado el paradigma ideológico que se empecina en sostener.

Esto se ve con claridad en el problema del campo. Con intención, el progresismo plantea que la discusión estaba centrada en una discusión técnica: de un lado los partidarios de las retenciones móviles, del otro la oligarquía tradicional, mezquina, neoliberal, opuesta a una justa distribución del ingreso. Hay que elegir entre el pueblo y la oligarquía. Entre los pobres y los poderosos. Pero el sector agropecuario argentino ha cambiado, y mucho, en las últimas décadas y ya no puede encasillarse en aquel esquema perimido.

Como ya señalamos, el proyecto agrario de país tuvo cincuenta años de gloria que comenzaron hacia 1880 y que sufrió un fuerte impacto con la crisis de 1930, el proteccionismo británico, la reagrarización de Europa, su determinación de subsidiar los alimentos. En esa fecha, el poder económico vinculado al país agrario desplazó a Yrigoyen del poder y abandonó su liberalismo tradicional, ya inútil para los nuevos tiempos de crisis mundial. Introdujo un fuerte intervencionismo estatal en defensa de su proyecto político y económico. Pero su proyecto sólo podía sostenerse con el fraude electoral. Muy a su pesar, y con el amparo de la crisis mundial nació una industria nacional para abastecer parcialmente al mercado interno, una débil industria liviana surgida a partir de la inevitable protección arancelaria que buscaba equilibrar las cuentas externas.

El proyecto industrial que surge en 1943 desde el estado fundaba su crítica a la oligarquía en su improductividad, en la carencia de inversión para promover el desarrollo agrario, en el despilfarro de la potencia productiva del agro argentino. Se trataba de una clase social que carecía de los reflejos capitalistas pues no reaccionaba con mayor producción ante el estímulo de mejores precios.

Pero mucha agua ha corrido desde entonces. Por de pronto, Perón congeló los arrendamientos rurales y, con la inflación, los precios de los alquileres de campos se volvieron irrisorios. Esto obligó a muchos terratenientes a vender parte de sus tierras a sus arrendatarios, con lo cual se expandió una clase de pequeños y medianos productores hasta ese momento inexistente. También las leyes sucesorias obraron en el mismo sentido a lo largo de varias décadas.

Pero además de ello, todo el campo argentino introdujo importantes mejoras técnicas que lo ubicaron en la cúspide mundial de la eficiencia y la productividad. La siembra directa, la maquinaria agraria, fertilizantes, herbicidas, modificaciones genéticas, introducción de nuevas variedades, trabajo científico de la tierra, riego, etc. hicieron que pasaran al olvido los señalamientos de improductividad y comportamiento rentístico con que tradicionalmente se ha impugnado al sector agrario argentino. La vieja oligarquía parasitaria y despilfarradora ya no existe. Su lugar es ocupado ahora por nuevos modelos de organización rural entre los que se destacan los pooles de siembra. El apellido Anchorena ya no es representativo del campo argentino. Ahora se habla de Grobocopatel.

Pero ha cambiado algo más. Da la impresión que la teoría cepalina acerca del "deterioro de los términos del intercambio" debería tomarse un descanso. Esa idea enfatizaba sobre la necesidad de poner proa a la industrialización en tanto las exportaciones agrarias estaban sometidas a una caída permanente de sus precios relativos respecto de los productos industriales, en su mayoría importados. La irrupción de China e India ha invertido la tendencia de los precios. Y el campo se ha transformado, en este momento, en un factor clave para cualquier programa de crecimiento integral del país.

Todos, incluso el propio sector, está de acuerdo con que la suma de la devaluación y los mejores precios internacionales significan una renta extraordinaria susceptible, por diversos motivos que incluyen la equidad tributaria, de una quita a favor del Estado vía retenciones. Lo que se discute, en todo caso, es cuál es el nivel de ellas compatible con una rentabilidad razonable y estimulante para el sector. Pero además, la pelea del campo incluye algo de más largo plazo: el reclamo de un nuevo status político en relación con su aporte económico al país. No podemos seguir rechazando por "oligarca" a un sector eficiente y diversificado, que es y será uno de los principales motores del crecimiento económico nacional. La prisión ideológica de los cuarenta –de la cual el propio Perón se había evadido- se ha transformado en un freno para el desarrollo argentino.

Hacia una reformulación del nacionalismo económico

El nacionalismo económico, tal cual fue formulado en la posguerra, con determinados y precisos instrumentos de política económica que suponían un estado gigantesco y omnipresente, ya ha sido devorado por la historia. Se trata de un esquema económico que cumplió su rol durante un período pero que luego fue mostrando la necesidad de ajustes y adaptaciones según los cambios operados en la realidad política nacional y mundial.

Como ya dijimos, ha sido el propio Perón el que –al cambiar la situación económica- en su segundo mandato modificó algunos de sus puntos de vista iniciales en razón de que ya no se ajustaban al nuevo momento político y económico. Así surgieron el Congreso de la Productividad, el contrato con la Standard Oil de California y la convocatoria a la inversión extranjera.

La existencia de un Estado fuerte, capaz de orientar el rumbo económico en la dirección del interés y la voluntad nacionales, está fuera de toda discusión. Pero un Estado voluminoso no supone que esté dotado de la capacidad de cumplir la tarea propuesta.

El nacionalismo económico no puede pretender repetirse con sus mismos instrumentos, sus mismas herramientas y conceptos sesenta años después, en un mundo que ha cambiado sustancialmente. Si antes esas ideas sirvieron para abrir las puertas del país hacia el crecimiento económico moderno, la industrialización y la justicia social, hoy su mera repetición inercial no llevan sino al estancamiento y el status quo.

Es preciso replantearse todas y cada una de sus ideas a la luz de los cambios en el escenario mundial y nacional de las últimas décadas.

La protección a la industria no puede consistir en la reserva del mercado local para industriales ineficientes, incapaces de competir –en un plazo de tiempo acotado- con sus pares de otros países (incluido el MERCOSUR) y que sólo reclaman un tipo de cambio elevado como forma de compensar su crónica ineficiencia. La protección a la industria debe ser acompañada de resultados concretos por parte de los sectores protegidos. Una protección sin objetivos, realizada a tontas y a locas, se convierte en un estímulo a la ineficiencia y la desinversión.

La búsqueda de inversiones extranjeras debe ser un objetivo explícito y no vergonzante de la política económica. Los aportes de capitales, de tecnología y know how, son indispensables para el crecimiento nacional.

Es preciso redefinir la relación entre el gobierno y el sector agropecuario. El campo es el sector más eficiente de la economía nacional, a fuerza de investigación, inversión, incorporación de tecnología y constancia. Es uno de los pilares de la economía nacional, indispensable para cualquier programa de desarrollo. Y así debe ser tratado.

El Estado debe concentrar su esfuerzo y sus recursos –que son y serán siempre escasos- en salud, educación y justicia. Debe desprenderse de aquellas empresas públicas cuya administración y gestión puede realizar el sector privado. La reciente estatización de Aerolíneas Argentinas es una complicación innecesaria para el presupuesto nacional y una asignación de recursos lejana a la redistribución de ingresos que tanto se proclama.

Debe instalarse un concepto distinto respecto del empresariado privado y su interacción con el Estado. Salvo para los contados casos del empresariado amigo, existe desdén, cuando no hostilidad manifiesta, hacia los inversores privados, a los que se acosa y descalifica de mil maneras. El Estado y el sector privado deben trabajar estrechamente vinculados en búsqueda de un mejor horizonte económico para el país. El ejemplo de Brasil es aleccionador al respecto.

La búsqueda de mejoras en la distribución del ingreso solo logrará sus objetivos si se inserta en un programa de crecimiento económico. El único modo consistente de generar mayor equidad distributiva consiste en que la economía nacional crezca y se fortalezca permanentemente. En materia de ocupación, la inevitable incorporación de tecnología altera los parámetros habituales y la correspondencia automática entre el crecimiento del PBI y el descenso de las tasas de desocupación. Es uno de los grandes desafíos de la nueva situación.

Con el paso de las décadas, el nacionalismo económico, tal cual fue concebido a mediados del siglo pasado, carece de eficacia en la nueva situación. Es preciso reformularlo tomando en cuenta los cambios ocurridos en el mercado mundial y en la economía local durante todos estos años.

Las viejas ideas, activas promotoras del crecimiento económico en otros tiempos, hoy se han transformado en un símbolo del status quo que impide al país encarrillarse definitivamente hacia la consolidación de su economía.

Córdoba, enero de 2009.

Daniel Vicente González

dvg1949@gmail.com

skip to main |

skip to sidebar

Che, no hay nadie que ponga unos mangos para que siga abierta? Tan mal negocio no ha de ser...

Gauguin

El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Sir Winston Churchill

Nik

Renoir

"Sólo hay una forma de saber si un hombre es honesto: preguntárselo. Si responde sí, ya sabemos que está corrupto". Groucho Marx

Nik

Monet

"Hay dos tragedias en la vida del hombre. Una consiste en no alcanzar sus sueños. La otra, en alcanzarlos". Oscar Wilde

Cristina en Tinelli

Gustav Klimt

Uccello

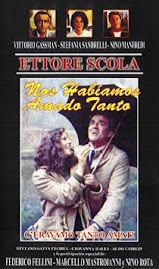

Las noches de Cabiria

Blog de política, economía y otras cosas, desde Córdoba (Argentina). Contactos: elinventodemaquiavelo@fibertel.com.ar Twitter: @danielvicente

24 de marzo

Cosecha 1976

Por: DVG

Por: DVG

Compró el vino más caro; el mejor que consiguió.

Y se prometió guardarlo hasta que muriera El Dictador.

O, cuanto menos, hasta que fuera condenado por Los Tribunales de la Democracia.

Y se sentó a esperar.

No se sumó al fervor por la Guerra contra los Ingleses.

Festejó el retorno a la Democracia.

Se enardeció en Semana Santa.

Aborreció el Punto Final y la Obediencia Debida.

Se esperanzó con La Tablada.

Y siguió esperando.

Enfureció con los Indultos.

Se entusiasmó con el Gran Matrimonio Presidencial.

Hasta que, finalmente, llegó la hora: El Dictador recibió su condena.

Entonces, convocó a sus amigos de aquellos años;

los que quedaban.

Preparó un gran asado.

Y trajo el vino aquel.

Hizo un breve discurso.

Aguerrido.

Nostálgico.

Vengativo.

Les explicó lo del vino.

Y lo descorchó.

Lo sirvió.

Todos lo tomaron a la vez.

Y se miraron, confundidos.

Lo escupieron.

Tenía gusto a vinagre.

Comieron el asado con Coca Cola.

Y hablaron de fútbol

Cierra la Librería de Notting Hill

Che, no hay nadie que ponga unos mangos para que siga abierta? Tan mal negocio no ha de ser...

Seguidores

Domingo. Escribe: Ruy Berrotarán

Abrió la heladera. Observó que había comida y bebidas, al menos para pasar esa noche.

Después miró a su alrededor, la únca habitación, completamente en desorden. Sabía que quedaba un poco de coca, y marihuana en la cigarrera de metal. Serviría para dormir, cuando llegara el momento.

Tenía también asuntos pendientes en los que podría pensar, un par de libros en los anaqueles, y varias peliculas para elegir. Y sus discos de jazz y de Leonard Cohen, y hasta una mujer, supuso, si quisiera tenerla. Era cuestión de una llamada.

Pensó que no debería preocuparse tanto. Después de todo, sólo era un domingo más.

Luego volvió a cerrar la ventana, abandonando la idea de tirarse.

Después miró a su alrededor, la únca habitación, completamente en desorden. Sabía que quedaba un poco de coca, y marihuana en la cigarrera de metal. Serviría para dormir, cuando llegara el momento.

Tenía también asuntos pendientes en los que podría pensar, un par de libros en los anaqueles, y varias peliculas para elegir. Y sus discos de jazz y de Leonard Cohen, y hasta una mujer, supuso, si quisiera tenerla. Era cuestión de una llamada.

Pensó que no debería preocuparse tanto. Después de todo, sólo era un domingo más.

Luego volvió a cerrar la ventana, abandonando la idea de tirarse.

El espejo que no podía dormir. Augusto Monterroso

Había una vez un espejo de mano que cuando se quedaba solo y nadie se veía en él se sentía de lo peor, como que no existía, y quizá tenía razón; pero los otros espejos se burlaban de él, y cuando por las noches los guardaban en el mismo cajón del tocador dormían a pierna suelta satisfechos, ajenos a la preocupación del neurótico.

Domingo

7 de Junio, Día del Periodista.

Titulares del Diario Le Moniteur que relata la marcha de Napoleón desde la Isla de Elba hacia París, 1815.

9 de marzo:

El monstruo escapó del lugar de su destierro10 de marzo: El ogro corso ha desembarcado en Cabo Juan.

11 de marzo:

El tigre se ha mostrado en Gap. Están avanzando tropas por todos lados para detener su marcha. Concluirá su miserable aventura como un delincuente en las montañas.

13 de marzo:

El tirano está ahora en Lyon. Todos están aterrorizados por su aparición.

18 de marzo: El usurpador ha osado aproximarse hasta 60 horas de marcha de la capital.

19 de marzo:

Bonarparte avanza a marcha forzada, pero es imposible que llegue a París.

20 de marzo:

Napoleón llegará mañana a las murallas de París

21 de marzo:

El emperador Napoleón se halla en Fontainebleau.

22 de marzo:

Ayer por la tarde, su Majestad el Emperador hizo pública su entrada en las Tullerías. Nada puede exceder el regocijo universal.

Titulares del Diario Le Moniteur que relata la marcha de Napoleón desde la Isla de Elba hacia París, 1815.

9 de marzo:

El monstruo escapó del lugar de su destierro10 de marzo: El ogro corso ha desembarcado en Cabo Juan.

11 de marzo:

El tigre se ha mostrado en Gap. Están avanzando tropas por todos lados para detener su marcha. Concluirá su miserable aventura como un delincuente en las montañas.

13 de marzo:

El tirano está ahora en Lyon. Todos están aterrorizados por su aparición.

18 de marzo: El usurpador ha osado aproximarse hasta 60 horas de marcha de la capital.

19 de marzo:

Bonarparte avanza a marcha forzada, pero es imposible que llegue a París.

20 de marzo:

Napoleón llegará mañana a las murallas de París

21 de marzo:

El emperador Napoleón se halla en Fontainebleau.

22 de marzo:

Ayer por la tarde, su Majestad el Emperador hizo pública su entrada en las Tullerías. Nada puede exceder el regocijo universal.

Joyita

Viernes

Imagínese si será culto ese hombre... ¡Jamás escribió un libro!

Oscar Wilde

Oscar Wilde

Miércoles

Gauguin

Martes

El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Sir Winston Churchill

Domingo

Nik

El hombre que contaba historias

Había una vez un hombre muy querido de su pueblo porque contaba historias. Todas las mañanas salía del pueblo y, cuando volvía por las noches, todos los trabajadores del pueblo, tras haber bregado todo el día, se reunían a su alrededor y le decían:

-Vamos, cuenta, ¿qué has visto hoy?

Él explicaba:

-He visto en el bosque a un fauno que tenía una flauta y que obligaba a danzar a un corro de silvanos.

-Sigue contando, ¿qué más has visto? -decían los hombres.

-Al llegar a la orilla del mar he visto, al filo de las olas, a tres sirenas que peinaban sus verdes cabellos con un peine de oro.

Y los hombres lo apreciaban porque les contaba historias.

Una mañana dejó su pueblo, como todas las mañanas... Mas al llegar a la orilla del mar, he aquí que vio a tres sirenas, tres sirenas que, al filo de las olas, peinaban sus cabellos verdes con un peine de oro. Y, como continuara su paseo, en llegando cerca del bosque, vio a un fauno que tañía su flauta y a un corro de silvanos... Aquella noche, cuando regresó a su pueblo y, como los otros días, le preguntaron:

-Vamos, cuenta: ¿qué has visto?

Él respondió:

- Hoy no he visto nada.

Oscar Wilde

-Vamos, cuenta, ¿qué has visto hoy?

Él explicaba:

-He visto en el bosque a un fauno que tenía una flauta y que obligaba a danzar a un corro de silvanos.

-Sigue contando, ¿qué más has visto? -decían los hombres.

-Al llegar a la orilla del mar he visto, al filo de las olas, a tres sirenas que peinaban sus verdes cabellos con un peine de oro.

Y los hombres lo apreciaban porque les contaba historias.

Una mañana dejó su pueblo, como todas las mañanas... Mas al llegar a la orilla del mar, he aquí que vio a tres sirenas, tres sirenas que, al filo de las olas, peinaban sus cabellos verdes con un peine de oro. Y, como continuara su paseo, en llegando cerca del bosque, vio a un fauno que tañía su flauta y a un corro de silvanos... Aquella noche, cuando regresó a su pueblo y, como los otros días, le preguntaron:

-Vamos, cuenta: ¿qué has visto?

Él respondió:

- Hoy no he visto nada.

Oscar Wilde

Jueves

James Dean, en su clásico de 1955 REBELDE SIN CAUSA, hizo famoso el juego mortal del "gallina". En una variante de este juego suicida, dos conductores lanzan sus autos el uno hacia el otro desde una distancia de varios centros de metros. El primer conductor que se desvía de la línea de contacto es el "gallina" y el perdedor. Si ninguno se desvía se producirá una colisión devastadora..... BERTRAND RUSSELL dijo que al "gallina" jugaban dos grupos: delincuentes juveniles y naciones.

(Bobby Fischer fue a la guerra. David Edmonds y John Eidinow)

(Bobby Fischer fue a la guerra. David Edmonds y John Eidinow)

Miércoles

Renoir

Martes

"Sólo hay una forma de saber si un hombre es honesto: preguntárselo. Si responde sí, ya sabemos que está corrupto". Groucho Marx

Domingo

Nik

Sábado

El discípulo

Cuando Narciso murió, el riachuelo de sus arrobamientos se convirtió de ánfora de agua dulce, en ánfora de lágrimas saladas, y la Oréades vinieron llorando por el bosque a cantar junto al riachuelo y a consolarlo.

Y al ver que el riachuelo se había convertido de ánfora de agua dulce en ánfora de agua salada, soltaron los bucles verdosos de sus cabelleras, gritando al riachuelo.

Y le dijeron:

-- No nos sorprende que llores así por Narciso, que era tan bello.

-- Pero ¿era bello Narciso? -dijo el riacuelo.

-- ¿Quién mejor que tú podría saberlo? -respondieron las Oréades- Él nos desdeñaba; pero te cortejaba a ti, dejando reposar sus ojos sobre tí y contemplando su belleza en el espejo de tus aguas.

Y el riachuelo contestó:

-- Amaba yo a Narciso porque, cuando se inclinaba en mi orilla y dejaba reposar sus ojos sobre mí, en el espejo de sus ojos veía yo reflejada mi propia belleza.

Oscar Wilde

(Poemas en prosa)

Cuando Narciso murió, el riachuelo de sus arrobamientos se convirtió de ánfora de agua dulce, en ánfora de lágrimas saladas, y la Oréades vinieron llorando por el bosque a cantar junto al riachuelo y a consolarlo.

Y al ver que el riachuelo se había convertido de ánfora de agua dulce en ánfora de agua salada, soltaron los bucles verdosos de sus cabelleras, gritando al riachuelo.

Y le dijeron:

-- No nos sorprende que llores así por Narciso, que era tan bello.

-- Pero ¿era bello Narciso? -dijo el riacuelo.

-- ¿Quién mejor que tú podría saberlo? -respondieron las Oréades- Él nos desdeñaba; pero te cortejaba a ti, dejando reposar sus ojos sobre tí y contemplando su belleza en el espejo de tus aguas.

Y el riachuelo contestó:

-- Amaba yo a Narciso porque, cuando se inclinaba en mi orilla y dejaba reposar sus ojos sobre mí, en el espejo de sus ojos veía yo reflejada mi propia belleza.

Oscar Wilde

(Poemas en prosa)

Jueves

Anécdota

Dustin Hoffman filmó con Lawrence Olivier la película Maratón de la Muerte. En un alto del rodaje, D.H. contó que, para filmar Perdidos en la Noche, convivió una semana con linyeras y, además, se golpeó a propósito una pierna para hacer mejor la renquera que le reclamaba su personaje.

Al escuchar esto, L.O. le dijo:

-- No entiendo eso, Dustin... ¿por qué no actuaste?

Dustin Hoffman filmó con Lawrence Olivier la película Maratón de la Muerte. En un alto del rodaje, D.H. contó que, para filmar Perdidos en la Noche, convivió una semana con linyeras y, además, se golpeó a propósito una pierna para hacer mejor la renquera que le reclamaba su personaje.

Al escuchar esto, L.O. le dijo:

-- No entiendo eso, Dustin... ¿por qué no actuaste?

Miércoles

Monet

Martes

"Hay dos tragedias en la vida del hombre. Una consiste en no alcanzar sus sueños. La otra, en alcanzarlos". Oscar Wilde

Domingo

Cristina en Tinelli

Sábado

El fin de Lázaro

A los quince días de su resurrección Lázaro empezó a encontrarse muy mal. Su estancia en el lugar de nada y de nadie le había cambiado la forma de ver las cosas y hasta la manera de ser. En el paraje más hermoso sentía el tiempo carcomiéndolo todo, en la alegría de los niños y de las muchachas adivinaba su tristeza de viejo, toda la comida le sabía a cuerpo sin vida, percibía continuamente el acecho y hasta la invasión del final aniquilador. Pasó otro mes y una mañana fue a vistar a Jesús y le pidió que le devolviese la muerte. Su actitud era muy humilde, pero en sus ojos había una brasa de determinación y de reproche. Jesús, tras contemplar a su amigo durante un rato, alzó una mano. Y Lázaro cayó muerto, esta vez para siempre.

José María Merino

A los quince días de su resurrección Lázaro empezó a encontrarse muy mal. Su estancia en el lugar de nada y de nadie le había cambiado la forma de ver las cosas y hasta la manera de ser. En el paraje más hermoso sentía el tiempo carcomiéndolo todo, en la alegría de los niños y de las muchachas adivinaba su tristeza de viejo, toda la comida le sabía a cuerpo sin vida, percibía continuamente el acecho y hasta la invasión del final aniquilador. Pasó otro mes y una mañana fue a vistar a Jesús y le pidió que le devolviese la muerte. Su actitud era muy humilde, pero en sus ojos había una brasa de determinación y de reproche. Jesús, tras contemplar a su amigo durante un rato, alzó una mano. Y Lázaro cayó muerto, esta vez para siempre.

José María Merino

Sobre la nota de Krugman del 28/12/2008

Vamos a perpetrar una irreverencia: criticar la nota de Paul Krugman.

En Estados Unidos los economistas pueden recitar obviedades sin que nadie se lo señale. Y si uno es Premio Nobel, las cosas son aún más sencillas.

Krugman propone una fórmula trillada para salir de la crisis mundial. Aunque también se trata de una fórmula quizá inevitable. Krugman propone que los EEUU importen menos y exporten más, que consuman más productos nacionales y menos artículos importados. Luego cae en la cuenta, porque se lo señaló un amigo, que muchos países (por ejemplo, China) dependen en gran medida de las importaciones norteamericanas.

Si todos los países hicieran lo que Krugman propone para los EEUU, entonces la crisis se acentuará hasta niveles impredecibles. Cada país se recostará sobre sí mismo y el comercio internacional caerá drásticamente. Hasta cierto punto, esto resultará inevitable. Pero ¿conviene estimularlo desde el estado?

Los EEUU han vivido consumiendo con tarjeta de crédito desde hace años, sin pagar el saldo cada mes: el mundo se lo financiaba. Eso ha llegado a su término. Ahora se viene el ajuste del consumo estadounidense y, como consecuencia, del mundo todo.

Es un proceso natural e inevitable. La pregunta es ésta: ¿conviene acentuarlo o es mejor amortiguarlo?

En Estados Unidos los economistas pueden recitar obviedades sin que nadie se lo señale. Y si uno es Premio Nobel, las cosas son aún más sencillas.

Krugman propone una fórmula trillada para salir de la crisis mundial. Aunque también se trata de una fórmula quizá inevitable. Krugman propone que los EEUU importen menos y exporten más, que consuman más productos nacionales y menos artículos importados. Luego cae en la cuenta, porque se lo señaló un amigo, que muchos países (por ejemplo, China) dependen en gran medida de las importaciones norteamericanas.

Si todos los países hicieran lo que Krugman propone para los EEUU, entonces la crisis se acentuará hasta niveles impredecibles. Cada país se recostará sobre sí mismo y el comercio internacional caerá drásticamente. Hasta cierto punto, esto resultará inevitable. Pero ¿conviene estimularlo desde el estado?

Los EEUU han vivido consumiendo con tarjeta de crédito desde hace años, sin pagar el saldo cada mes: el mundo se lo financiaba. Eso ha llegado a su término. Ahora se viene el ajuste del consumo estadounidense y, como consecuencia, del mundo todo.

Es un proceso natural e inevitable. La pregunta es ésta: ¿conviene acentuarlo o es mejor amortiguarlo?

Estímulo a la industria en Irak

El zapatazo del periodista iraquí a George W. Bush ha tenido consecuencias imprevistas y equivalentes a una nueva revolución keynesiana.

Mountazer Al Zaidi, el periodista iraquí que arrojó sus zapatos contra el presidente George Bush, ha reactivado la industria árabe del calzado. “Es inconcebible –se queja Durgham, un hermano de Al Zaidi– esta gente que intenta hacerse publicidad con el gesto de mi hermano. Los sirios dicen que son fabricados en Siria, los turcos hacen igual, algunos dicen que los compró en Egipto. Por lo que sé, los compró aquí en Irak.” El director de ventas de Zapatos Baydan, de Turquía, la marca que más capitalizó el gesto de Al Zaidi, asegura que “desde el día del incidente he recibido encargos de 370 mil zapatos”, cuando en épocas normales vende 15 mil al año.

Mountazer Al Zaidi, el periodista iraquí que arrojó sus zapatos contra el presidente George Bush, ha reactivado la industria árabe del calzado. “Es inconcebible –se queja Durgham, un hermano de Al Zaidi– esta gente que intenta hacerse publicidad con el gesto de mi hermano. Los sirios dicen que son fabricados en Siria, los turcos hacen igual, algunos dicen que los compró en Egipto. Por lo que sé, los compró aquí en Irak.” El director de ventas de Zapatos Baydan, de Turquía, la marca que más capitalizó el gesto de Al Zaidi, asegura que “desde el día del incidente he recibido encargos de 370 mil zapatos”, cuando en épocas normales vende 15 mil al año.

Martes

Gustav Klimt

La frase de los jueves

Quizá sea más fácil modificar el pasado que el futuro, porque el futuro uno suele pensarlo... "bueno, es probable que ocurra tal cosa", "no hay tales factores que se oponen". Pero el pasado, sobre todo un pasado un poco lejano, es una materia muy, muy dócil.

Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges

Humor de los miércoles

Por defraudar en el impuesto a la renta, un hombre fue condenado a pasar una larga temporada en el infierno con una mujer horrible. Dos años después se encuentra con un amigo que había defraudado más dinero que él. El amigo vivía con una mujer más fea todavía.

Los dos, resignados a su destino, se quedan a esperar el final de la sentencia. De repente, en uno de los caminos al paraíso, se encuentran con un tercer amigo, que estaba con una chica inteligentísima y bellísima, capaz de matar de envidia a cualquiera.

--Pero ¿de dónde has sacado esa belleza?, le preguntan.

-- No tengo ni la menor idea -responde el amigo-. Sólo sé que, cada vez que nos besamos, ella grita "¡Maldito impuesto a la renta!".

Los dos, resignados a su destino, se quedan a esperar el final de la sentencia. De repente, en uno de los caminos al paraíso, se encuentran con un tercer amigo, que estaba con una chica inteligentísima y bellísima, capaz de matar de envidia a cualquiera.

--Pero ¿de dónde has sacado esa belleza?, le preguntan.

-- No tengo ni la menor idea -responde el amigo-. Sólo sé que, cada vez que nos besamos, ella grita "¡Maldito impuesto a la renta!".

La pintura de los martes

Uccello

La anécdota de los lunes

El novelista español Pío Baroja (1872-1956) estaba cierta mañana en un café de Madrid, sentado a una mesa junto a un hombre que leía el periódico con gran atención.

De pronto, el desconocido comentó:

-Da gusto ver publicado en los periódicos lo que uno escribe, ¿verdad?

-Así es. ¿Hay algún artículo suyo?- inquirió Baroja.

-No. Un aviso que ofrece en venta media tonelada de castañas.

De pronto, el desconocido comentó:

-Da gusto ver publicado en los periódicos lo que uno escribe, ¿verdad?

-Así es. ¿Hay algún artículo suyo?- inquirió Baroja.

-No. Un aviso que ofrece en venta media tonelada de castañas.

Microrrelato de los viernes

La Cólera de Un Particular

El Rey de T’sin mandó decir al Príncipe de Ngan-ling: