Últimamente se han mencionado, en distintos medios, algunas simetrías que parecerían acercar el actual sistema político argentino, hegemonizado por el peronismo, a los 70 años (1929-2000) de indiscutido predominio en México del PRI (Partido Revolucionario Institucional) y sus precursores.

En Vecinos distantes , de Alan Riding, una de las mejores crónicas históricas y sociales acerca de México y los mexicanos, publicada en 1984, el autor afirma que "durante su sexenio el presidente no sólo domina al Estado, sino también la vida pública de la nación; controla al Congreso, a los funcionarios judiciales y a los gobernadores estatales, así como al partido gobernante y a la enorme burocracia; determina la política económica y las relaciones exteriores?". Además, "va a todas partes rodeado de una corte de acólitos y un ejército de guardaespaldas, se lo bombardea constantemente con alabanzas, y sus caprichos personales llegan a no distinguirse de la política pública".

Riding observa que "la corrupción permite que el sistema funcione, proporcionando el «lubricante», que permite que los engranajes de la maquinaria política giren, y el «engrudo», que sella las alianzas políticas. Sin la seguridad que ofrece una burocracia permanente, los funcionarios se ven prácticamente obligados a enriquecerse, con objeto de disfrutar de cierta protección cuando han salido del poder".

Cada lector argentino podrá encontrar ecos familiares en esta descripción. Hay, por supuesto, diferencias que brindan la cultura y la historia. Riding indica que, a lo largo del reinado del PRI, la omnipotencia presidencial sólo podía ejercerse durante los seis años de su mandato, puesto que en México está abolida la reelección. De tal forma, fue el partido, el propio PRI, el que se convirtió en la columna vertebral del Estado y la sociedad mexicanos, otorgando imperativa continuidad a su proyecto de desarrollo. ¿Esto aceleró o retrasó el progreso y la entrada de México en la democracia y la modernidad? Sólo los mexicanos pueden contestar, mientras el PRI -progresista, centrista o conservador, o todo ello a la vez- prepara su vuelta al poder, en las elecciones de 2012.

Aunque el policlasismo y la flexibilidad ideológica caracterizan tanto al PRI como al peronismo, sus respectivos nacimientos han tenido diferentes progenitores, a excepción de la pertenencia inicial, común a ambos, de sectores importantes de las clases trabajadoras. Mientras el PRI se declaró, de entrada, heredero directo y proveedor del cauce institucional de la Revolución Mexicana, el peronismo surgió de un golpe militar con componentes profascistas, que después se fueron disolviendo gracias a la acción pragmática de su fundador.

El PRI guerreó contra las clases conservadoras y la aún más conservadora Iglesia Católica; el peronismo recibió el apoyo de la Iglesia, y un análisis de sus votantes primerizos revela el paraguas protector del electorado conservador. En un libro ya clásico de la sociología electoral argentina, El voto peronista (1980), compilado por Manuel Mora y Araujo e Ignacio Llorente, se explica agudamente este fenómeno.

Mora y Araujo, en la introducción del libro y en el apartado dedicado a "los migrantes internos y las dos Argentinas", sostiene que las conclusiones de los estudios realizados entonces "permiten no solamente vincular el peronismo del interior al estilo político más tradicional, menos basado en la expresión y articulación de intereses sectoriales o clasistas y más en la consolidación de lealtades y la adhesión a símbolos particularistas, sino también vincularlo a la tradición política conservadora, que hizo amplio uso de tal estilo". Ahora haría falta actualizar el análisis del voto peronista, pero lo cierto es que su núcleo duro, imbatible, sigue residiendo en el Gran Buenos Aires y en las provincias del Nordeste y Noroeste, donde las poblaciones de bajos recursos y premodernas han establecido lazos fuertes de sentimientos e intereses con las estructuras peronistas. En tal sentido, el esquema de las dos Argentinas continúa vigente, y los entornos feudales conviven con la industrialización y las computadoras para todos.

Es necesario señalar el anacronismo que, para nuestra preocupación, une y a la vez separa las dos experiencias. En casi toda la segunda mitad del siglo XX, el PRI obró virtualmente como partido único en México. No fue a la manera de los países totalitarios ni tampoco respondiendo a una estricta definición sociológica. En realidad utilizó para relegitimarse a pequeños partidos de derecha o ultraizquierda, que no implicaban ningún riesgo electoral. En los hechos, pese a esta supuesta competencia democrática, podía hablarse de partido único, porque el poder, en todas las acepciones de la palabra, seguía en manos del PRI. Lo destacable es que en el presente, y habiendo aprendido de la derrota, el PRI está contribuyendo a generar un nuevo sistema político en México, en el que ocupa el centro, con el PAN (Partido de Acción Nacional), actualmente gobernante, a su derecha, y con el PRD (Partido Revolucionario Democrático), a su izquierda.

En la Argentina ocurre al revés. Por espacio de varias décadas, en medio de entradas y salidas de una democracia imperfecta y proscriptiva, azotados por periódicos golpes militares, habíamos alimentado la esperanza de consolidar un sistema bipartidista, y llegamos en 1983 al final de la última dictadura castrense con un horizonte que empezaba a despejarse: peronistas y radicales iban a ser los constructores principales de ese nuevo orden democrático, turnándose pacíficamente en el poder y dejando, en los bordes del sistema, a otros partidos más pequeños, menos movimientistas y más ideologizados.

El deseable formato no pudo cristalizar. El radicalismo empezó su disgregación con la prematura salida del gobierno del presidente Alfonsín, que había conseguido notables logros con el establecimiento pleno de las libertades y el juicio a las juntas militares, pero que se debilitó con las leyes de obediencia debida y punto final, y, sobre todo, con su tentación de trasplantar a su gestión los modos de acumulación política del peronismo. La crisis radical se hizo más patente tras el desquicio institucional y económico de 2001-2002, y reforzó el proceso de fragmentación política que hoy, desgraciadamente, sigue manifestándose sin cesar.

Ahora, poco antes de las elecciones presidenciales, el escenario está diseñado con nitidez. Una presidenta va en busca de su reelección tras haber ganado las primarias abiertas con el 50% de los votos, porcentaje incluso acrecentado en las recientes encuestas, y con una actual imagen positiva en torno al 65%. Frente a ella, ninguna amenaza, ninguna nube que oscurezca el panorama. Y la clara posibilidad de que su partido -o, mejor dicho, la coalición kirchnerista liderada por el peronismo que la sustenta- se convierta en partido único a la manera del PRI de los buenos tiempos, sólo acompañado por minúsculas agrupaciones testimoniales, moderadamente vociferantes, y por partidos tradicionales reducidos a la esfera municipal. Y es fácil adivinar lo que el poder absoluto determina.

Ya la discusión ha estallado. Cuando se confirme, dentro de uno o dos años, que sólo la Presidenta puede mantener unida a su variopinta coalición, sobrevendrán, inexorablemente, si se alcanza la mayoría parlamentaria, la reforma constitucional y la reelección indefinida, por más empeño que hoy se ponga en negarlo. Se sabe: lo pedirán las bases, los militantes, las fuerzas vivas. El más serio ideólogo del kirchnerismo, Ernesto Laclau, ha declarado hace poco que "una democracia real en América latina se basa en la reelección indefinida".

Mientras tanto, los partidos de la oposición vegetan sumergidos en un letargo disfrazado de hiperactividad. Ninguno de ellos, habiendo obtenido el 12%, el 8% o el 3% en las primarias, ha sido capaz de asumir con valentía, no la derrota, sino su dimensión. La falta de autocrítica hizo más imperiosa la necesidad de reclamarla. La confusión intelectual y la dócil marcha hacia el abismo se han visto refirmadas con el lanzamiento de una campaña televisiva que, con muy pocas excepciones, oscila entre el voluntarismo, la nula credibilidad y el ridículo. Ya a estas alturas tiene escaso relieve que uno de los candidatos haya ascendido a los 15 puntos, por más que su esfuerzo merezca ser destacado, y que otro se haya desplomado a 7 u 8. El estado de catalepsia se ha generalizado. En lugar de emitir por lo menos gestos de diálogo interpartidario y de respeto mutuo, que podrían convertirse más adelante en acuerdos permanentes, los diferentes candidatos opositores se han dedicado a mortificarse los unos a los otros, olvidando que el verdadero adversario por enfrentar es la concentración de poder kirchnerista.

El sistema de partido único, esta vez a la argentina, y la feudalización de la vida política quedarán implantados si no hay una fuerte reacción para impedirlo. Conviene que un debate político y social libre de dictámenes previos pueda multiplicarse. El clima de bonanza económica y el torrente de subsidios y exenciones impositivas no durarán siempre. El viento de cola amenaza con cambiar de dirección. Si estos virajes ocurren, el Congreso puede ser el salvavidas apropiado, el lugar de encuentro y discusión sincera, tanto para oficialistas y opositores como para estos últimos entre sí. La Presidenta, que será reelegida en buena ley, dispondrá de una gran oportunidad, durante cuatro años y sin pensar en más reelecciones, para consolidar la democracia pluralista, aventando temores sobre abusos de poder y convocando a las principales fuerzas políticas y sociales. Y los partidos opositores se verán obligados a reflexionar acerca del difícil camino de la reconstrucción y la unidad, a largo plazo, sin perder su función de control y crítica.

skip to main |

skip to sidebar

Che, no hay nadie que ponga unos mangos para que siga abierta? Tan mal negocio no ha de ser...

Gauguin

El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Sir Winston Churchill

Nik

Renoir

"Sólo hay una forma de saber si un hombre es honesto: preguntárselo. Si responde sí, ya sabemos que está corrupto". Groucho Marx

Nik

Monet

"Hay dos tragedias en la vida del hombre. Una consiste en no alcanzar sus sueños. La otra, en alcanzarlos". Oscar Wilde

Cristina en Tinelli

Gustav Klimt

Uccello

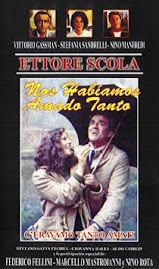

Las noches de Cabiria

Blog de política, economía y otras cosas, desde Córdoba (Argentina). Contactos: elinventodemaquiavelo@fibertel.com.ar Twitter: @danielvicente

24 de marzo

Cosecha 1976

Por: DVG

Por: DVG

Compró el vino más caro; el mejor que consiguió.

Y se prometió guardarlo hasta que muriera El Dictador.

O, cuanto menos, hasta que fuera condenado por Los Tribunales de la Democracia.

Y se sentó a esperar.

No se sumó al fervor por la Guerra contra los Ingleses.

Festejó el retorno a la Democracia.

Se enardeció en Semana Santa.

Aborreció el Punto Final y la Obediencia Debida.

Se esperanzó con La Tablada.

Y siguió esperando.

Enfureció con los Indultos.

Se entusiasmó con el Gran Matrimonio Presidencial.

Hasta que, finalmente, llegó la hora: El Dictador recibió su condena.

Entonces, convocó a sus amigos de aquellos años;

los que quedaban.

Preparó un gran asado.

Y trajo el vino aquel.

Hizo un breve discurso.

Aguerrido.

Nostálgico.

Vengativo.

Les explicó lo del vino.

Y lo descorchó.

Lo sirvió.

Todos lo tomaron a la vez.

Y se miraron, confundidos.

Lo escupieron.

Tenía gusto a vinagre.

Comieron el asado con Coca Cola.

Y hablaron de fútbol

Cierra la Librería de Notting Hill

Che, no hay nadie que ponga unos mangos para que siga abierta? Tan mal negocio no ha de ser...

Seguidores

Domingo. Escribe: Ruy Berrotarán

Abrió la heladera. Observó que había comida y bebidas, al menos para pasar esa noche.

Después miró a su alrededor, la únca habitación, completamente en desorden. Sabía que quedaba un poco de coca, y marihuana en la cigarrera de metal. Serviría para dormir, cuando llegara el momento.

Tenía también asuntos pendientes en los que podría pensar, un par de libros en los anaqueles, y varias peliculas para elegir. Y sus discos de jazz y de Leonard Cohen, y hasta una mujer, supuso, si quisiera tenerla. Era cuestión de una llamada.

Pensó que no debería preocuparse tanto. Después de todo, sólo era un domingo más.

Luego volvió a cerrar la ventana, abandonando la idea de tirarse.

Después miró a su alrededor, la únca habitación, completamente en desorden. Sabía que quedaba un poco de coca, y marihuana en la cigarrera de metal. Serviría para dormir, cuando llegara el momento.

Tenía también asuntos pendientes en los que podría pensar, un par de libros en los anaqueles, y varias peliculas para elegir. Y sus discos de jazz y de Leonard Cohen, y hasta una mujer, supuso, si quisiera tenerla. Era cuestión de una llamada.

Pensó que no debería preocuparse tanto. Después de todo, sólo era un domingo más.

Luego volvió a cerrar la ventana, abandonando la idea de tirarse.

El espejo que no podía dormir. Augusto Monterroso

Había una vez un espejo de mano que cuando se quedaba solo y nadie se veía en él se sentía de lo peor, como que no existía, y quizá tenía razón; pero los otros espejos se burlaban de él, y cuando por las noches los guardaban en el mismo cajón del tocador dormían a pierna suelta satisfechos, ajenos a la preocupación del neurótico.

Domingo

7 de Junio, Día del Periodista.

Titulares del Diario Le Moniteur que relata la marcha de Napoleón desde la Isla de Elba hacia París, 1815.

9 de marzo:

El monstruo escapó del lugar de su destierro10 de marzo: El ogro corso ha desembarcado en Cabo Juan.

11 de marzo:

El tigre se ha mostrado en Gap. Están avanzando tropas por todos lados para detener su marcha. Concluirá su miserable aventura como un delincuente en las montañas.

13 de marzo:

El tirano está ahora en Lyon. Todos están aterrorizados por su aparición.

18 de marzo: El usurpador ha osado aproximarse hasta 60 horas de marcha de la capital.

19 de marzo:

Bonarparte avanza a marcha forzada, pero es imposible que llegue a París.

20 de marzo:

Napoleón llegará mañana a las murallas de París

21 de marzo:

El emperador Napoleón se halla en Fontainebleau.

22 de marzo:

Ayer por la tarde, su Majestad el Emperador hizo pública su entrada en las Tullerías. Nada puede exceder el regocijo universal.

Titulares del Diario Le Moniteur que relata la marcha de Napoleón desde la Isla de Elba hacia París, 1815.

9 de marzo:

El monstruo escapó del lugar de su destierro10 de marzo: El ogro corso ha desembarcado en Cabo Juan.

11 de marzo:

El tigre se ha mostrado en Gap. Están avanzando tropas por todos lados para detener su marcha. Concluirá su miserable aventura como un delincuente en las montañas.

13 de marzo:

El tirano está ahora en Lyon. Todos están aterrorizados por su aparición.

18 de marzo: El usurpador ha osado aproximarse hasta 60 horas de marcha de la capital.

19 de marzo:

Bonarparte avanza a marcha forzada, pero es imposible que llegue a París.

20 de marzo:

Napoleón llegará mañana a las murallas de París

21 de marzo:

El emperador Napoleón se halla en Fontainebleau.

22 de marzo:

Ayer por la tarde, su Majestad el Emperador hizo pública su entrada en las Tullerías. Nada puede exceder el regocijo universal.

Joyita

Viernes

Imagínese si será culto ese hombre... ¡Jamás escribió un libro!

Oscar Wilde

Oscar Wilde

Miércoles

Gauguin

Martes

El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Sir Winston Churchill

Domingo

Nik

El hombre que contaba historias

Había una vez un hombre muy querido de su pueblo porque contaba historias. Todas las mañanas salía del pueblo y, cuando volvía por las noches, todos los trabajadores del pueblo, tras haber bregado todo el día, se reunían a su alrededor y le decían:

-Vamos, cuenta, ¿qué has visto hoy?

Él explicaba:

-He visto en el bosque a un fauno que tenía una flauta y que obligaba a danzar a un corro de silvanos.

-Sigue contando, ¿qué más has visto? -decían los hombres.

-Al llegar a la orilla del mar he visto, al filo de las olas, a tres sirenas que peinaban sus verdes cabellos con un peine de oro.

Y los hombres lo apreciaban porque les contaba historias.

Una mañana dejó su pueblo, como todas las mañanas... Mas al llegar a la orilla del mar, he aquí que vio a tres sirenas, tres sirenas que, al filo de las olas, peinaban sus cabellos verdes con un peine de oro. Y, como continuara su paseo, en llegando cerca del bosque, vio a un fauno que tañía su flauta y a un corro de silvanos... Aquella noche, cuando regresó a su pueblo y, como los otros días, le preguntaron:

-Vamos, cuenta: ¿qué has visto?

Él respondió:

- Hoy no he visto nada.

Oscar Wilde

-Vamos, cuenta, ¿qué has visto hoy?

Él explicaba:

-He visto en el bosque a un fauno que tenía una flauta y que obligaba a danzar a un corro de silvanos.

-Sigue contando, ¿qué más has visto? -decían los hombres.

-Al llegar a la orilla del mar he visto, al filo de las olas, a tres sirenas que peinaban sus verdes cabellos con un peine de oro.

Y los hombres lo apreciaban porque les contaba historias.

Una mañana dejó su pueblo, como todas las mañanas... Mas al llegar a la orilla del mar, he aquí que vio a tres sirenas, tres sirenas que, al filo de las olas, peinaban sus cabellos verdes con un peine de oro. Y, como continuara su paseo, en llegando cerca del bosque, vio a un fauno que tañía su flauta y a un corro de silvanos... Aquella noche, cuando regresó a su pueblo y, como los otros días, le preguntaron:

-Vamos, cuenta: ¿qué has visto?

Él respondió:

- Hoy no he visto nada.

Oscar Wilde

Jueves

James Dean, en su clásico de 1955 REBELDE SIN CAUSA, hizo famoso el juego mortal del "gallina". En una variante de este juego suicida, dos conductores lanzan sus autos el uno hacia el otro desde una distancia de varios centros de metros. El primer conductor que se desvía de la línea de contacto es el "gallina" y el perdedor. Si ninguno se desvía se producirá una colisión devastadora..... BERTRAND RUSSELL dijo que al "gallina" jugaban dos grupos: delincuentes juveniles y naciones.

(Bobby Fischer fue a la guerra. David Edmonds y John Eidinow)

(Bobby Fischer fue a la guerra. David Edmonds y John Eidinow)

Miércoles

Renoir

Martes

"Sólo hay una forma de saber si un hombre es honesto: preguntárselo. Si responde sí, ya sabemos que está corrupto". Groucho Marx

Domingo

Nik

Sábado

El discípulo

Cuando Narciso murió, el riachuelo de sus arrobamientos se convirtió de ánfora de agua dulce, en ánfora de lágrimas saladas, y la Oréades vinieron llorando por el bosque a cantar junto al riachuelo y a consolarlo.

Y al ver que el riachuelo se había convertido de ánfora de agua dulce en ánfora de agua salada, soltaron los bucles verdosos de sus cabelleras, gritando al riachuelo.

Y le dijeron:

-- No nos sorprende que llores así por Narciso, que era tan bello.

-- Pero ¿era bello Narciso? -dijo el riacuelo.

-- ¿Quién mejor que tú podría saberlo? -respondieron las Oréades- Él nos desdeñaba; pero te cortejaba a ti, dejando reposar sus ojos sobre tí y contemplando su belleza en el espejo de tus aguas.

Y el riachuelo contestó:

-- Amaba yo a Narciso porque, cuando se inclinaba en mi orilla y dejaba reposar sus ojos sobre mí, en el espejo de sus ojos veía yo reflejada mi propia belleza.

Oscar Wilde

(Poemas en prosa)

Cuando Narciso murió, el riachuelo de sus arrobamientos se convirtió de ánfora de agua dulce, en ánfora de lágrimas saladas, y la Oréades vinieron llorando por el bosque a cantar junto al riachuelo y a consolarlo.

Y al ver que el riachuelo se había convertido de ánfora de agua dulce en ánfora de agua salada, soltaron los bucles verdosos de sus cabelleras, gritando al riachuelo.

Y le dijeron:

-- No nos sorprende que llores así por Narciso, que era tan bello.

-- Pero ¿era bello Narciso? -dijo el riacuelo.

-- ¿Quién mejor que tú podría saberlo? -respondieron las Oréades- Él nos desdeñaba; pero te cortejaba a ti, dejando reposar sus ojos sobre tí y contemplando su belleza en el espejo de tus aguas.

Y el riachuelo contestó:

-- Amaba yo a Narciso porque, cuando se inclinaba en mi orilla y dejaba reposar sus ojos sobre mí, en el espejo de sus ojos veía yo reflejada mi propia belleza.

Oscar Wilde

(Poemas en prosa)

Jueves

Anécdota

Dustin Hoffman filmó con Lawrence Olivier la película Maratón de la Muerte. En un alto del rodaje, D.H. contó que, para filmar Perdidos en la Noche, convivió una semana con linyeras y, además, se golpeó a propósito una pierna para hacer mejor la renquera que le reclamaba su personaje.

Al escuchar esto, L.O. le dijo:

-- No entiendo eso, Dustin... ¿por qué no actuaste?

Dustin Hoffman filmó con Lawrence Olivier la película Maratón de la Muerte. En un alto del rodaje, D.H. contó que, para filmar Perdidos en la Noche, convivió una semana con linyeras y, además, se golpeó a propósito una pierna para hacer mejor la renquera que le reclamaba su personaje.

Al escuchar esto, L.O. le dijo:

-- No entiendo eso, Dustin... ¿por qué no actuaste?

Miércoles

Monet

Martes

"Hay dos tragedias en la vida del hombre. Una consiste en no alcanzar sus sueños. La otra, en alcanzarlos". Oscar Wilde

Domingo

Cristina en Tinelli

Sábado

El fin de Lázaro

A los quince días de su resurrección Lázaro empezó a encontrarse muy mal. Su estancia en el lugar de nada y de nadie le había cambiado la forma de ver las cosas y hasta la manera de ser. En el paraje más hermoso sentía el tiempo carcomiéndolo todo, en la alegría de los niños y de las muchachas adivinaba su tristeza de viejo, toda la comida le sabía a cuerpo sin vida, percibía continuamente el acecho y hasta la invasión del final aniquilador. Pasó otro mes y una mañana fue a vistar a Jesús y le pidió que le devolviese la muerte. Su actitud era muy humilde, pero en sus ojos había una brasa de determinación y de reproche. Jesús, tras contemplar a su amigo durante un rato, alzó una mano. Y Lázaro cayó muerto, esta vez para siempre.

José María Merino

A los quince días de su resurrección Lázaro empezó a encontrarse muy mal. Su estancia en el lugar de nada y de nadie le había cambiado la forma de ver las cosas y hasta la manera de ser. En el paraje más hermoso sentía el tiempo carcomiéndolo todo, en la alegría de los niños y de las muchachas adivinaba su tristeza de viejo, toda la comida le sabía a cuerpo sin vida, percibía continuamente el acecho y hasta la invasión del final aniquilador. Pasó otro mes y una mañana fue a vistar a Jesús y le pidió que le devolviese la muerte. Su actitud era muy humilde, pero en sus ojos había una brasa de determinación y de reproche. Jesús, tras contemplar a su amigo durante un rato, alzó una mano. Y Lázaro cayó muerto, esta vez para siempre.

José María Merino

Sobre la nota de Krugman del 28/12/2008

Vamos a perpetrar una irreverencia: criticar la nota de Paul Krugman.

En Estados Unidos los economistas pueden recitar obviedades sin que nadie se lo señale. Y si uno es Premio Nobel, las cosas son aún más sencillas.

Krugman propone una fórmula trillada para salir de la crisis mundial. Aunque también se trata de una fórmula quizá inevitable. Krugman propone que los EEUU importen menos y exporten más, que consuman más productos nacionales y menos artículos importados. Luego cae en la cuenta, porque se lo señaló un amigo, que muchos países (por ejemplo, China) dependen en gran medida de las importaciones norteamericanas.

Si todos los países hicieran lo que Krugman propone para los EEUU, entonces la crisis se acentuará hasta niveles impredecibles. Cada país se recostará sobre sí mismo y el comercio internacional caerá drásticamente. Hasta cierto punto, esto resultará inevitable. Pero ¿conviene estimularlo desde el estado?

Los EEUU han vivido consumiendo con tarjeta de crédito desde hace años, sin pagar el saldo cada mes: el mundo se lo financiaba. Eso ha llegado a su término. Ahora se viene el ajuste del consumo estadounidense y, como consecuencia, del mundo todo.

Es un proceso natural e inevitable. La pregunta es ésta: ¿conviene acentuarlo o es mejor amortiguarlo?

En Estados Unidos los economistas pueden recitar obviedades sin que nadie se lo señale. Y si uno es Premio Nobel, las cosas son aún más sencillas.

Krugman propone una fórmula trillada para salir de la crisis mundial. Aunque también se trata de una fórmula quizá inevitable. Krugman propone que los EEUU importen menos y exporten más, que consuman más productos nacionales y menos artículos importados. Luego cae en la cuenta, porque se lo señaló un amigo, que muchos países (por ejemplo, China) dependen en gran medida de las importaciones norteamericanas.

Si todos los países hicieran lo que Krugman propone para los EEUU, entonces la crisis se acentuará hasta niveles impredecibles. Cada país se recostará sobre sí mismo y el comercio internacional caerá drásticamente. Hasta cierto punto, esto resultará inevitable. Pero ¿conviene estimularlo desde el estado?

Los EEUU han vivido consumiendo con tarjeta de crédito desde hace años, sin pagar el saldo cada mes: el mundo se lo financiaba. Eso ha llegado a su término. Ahora se viene el ajuste del consumo estadounidense y, como consecuencia, del mundo todo.

Es un proceso natural e inevitable. La pregunta es ésta: ¿conviene acentuarlo o es mejor amortiguarlo?

Estímulo a la industria en Irak

El zapatazo del periodista iraquí a George W. Bush ha tenido consecuencias imprevistas y equivalentes a una nueva revolución keynesiana.

Mountazer Al Zaidi, el periodista iraquí que arrojó sus zapatos contra el presidente George Bush, ha reactivado la industria árabe del calzado. “Es inconcebible –se queja Durgham, un hermano de Al Zaidi– esta gente que intenta hacerse publicidad con el gesto de mi hermano. Los sirios dicen que son fabricados en Siria, los turcos hacen igual, algunos dicen que los compró en Egipto. Por lo que sé, los compró aquí en Irak.” El director de ventas de Zapatos Baydan, de Turquía, la marca que más capitalizó el gesto de Al Zaidi, asegura que “desde el día del incidente he recibido encargos de 370 mil zapatos”, cuando en épocas normales vende 15 mil al año.

Mountazer Al Zaidi, el periodista iraquí que arrojó sus zapatos contra el presidente George Bush, ha reactivado la industria árabe del calzado. “Es inconcebible –se queja Durgham, un hermano de Al Zaidi– esta gente que intenta hacerse publicidad con el gesto de mi hermano. Los sirios dicen que son fabricados en Siria, los turcos hacen igual, algunos dicen que los compró en Egipto. Por lo que sé, los compró aquí en Irak.” El director de ventas de Zapatos Baydan, de Turquía, la marca que más capitalizó el gesto de Al Zaidi, asegura que “desde el día del incidente he recibido encargos de 370 mil zapatos”, cuando en épocas normales vende 15 mil al año.

Martes

Gustav Klimt

La frase de los jueves

Quizá sea más fácil modificar el pasado que el futuro, porque el futuro uno suele pensarlo... "bueno, es probable que ocurra tal cosa", "no hay tales factores que se oponen". Pero el pasado, sobre todo un pasado un poco lejano, es una materia muy, muy dócil.

Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges

Humor de los miércoles

Por defraudar en el impuesto a la renta, un hombre fue condenado a pasar una larga temporada en el infierno con una mujer horrible. Dos años después se encuentra con un amigo que había defraudado más dinero que él. El amigo vivía con una mujer más fea todavía.

Los dos, resignados a su destino, se quedan a esperar el final de la sentencia. De repente, en uno de los caminos al paraíso, se encuentran con un tercer amigo, que estaba con una chica inteligentísima y bellísima, capaz de matar de envidia a cualquiera.

--Pero ¿de dónde has sacado esa belleza?, le preguntan.

-- No tengo ni la menor idea -responde el amigo-. Sólo sé que, cada vez que nos besamos, ella grita "¡Maldito impuesto a la renta!".

Los dos, resignados a su destino, se quedan a esperar el final de la sentencia. De repente, en uno de los caminos al paraíso, se encuentran con un tercer amigo, que estaba con una chica inteligentísima y bellísima, capaz de matar de envidia a cualquiera.

--Pero ¿de dónde has sacado esa belleza?, le preguntan.

-- No tengo ni la menor idea -responde el amigo-. Sólo sé que, cada vez que nos besamos, ella grita "¡Maldito impuesto a la renta!".

La pintura de los martes

Uccello

La anécdota de los lunes

El novelista español Pío Baroja (1872-1956) estaba cierta mañana en un café de Madrid, sentado a una mesa junto a un hombre que leía el periódico con gran atención.

De pronto, el desconocido comentó:

-Da gusto ver publicado en los periódicos lo que uno escribe, ¿verdad?

-Así es. ¿Hay algún artículo suyo?- inquirió Baroja.

-No. Un aviso que ofrece en venta media tonelada de castañas.

De pronto, el desconocido comentó:

-Da gusto ver publicado en los periódicos lo que uno escribe, ¿verdad?

-Así es. ¿Hay algún artículo suyo?- inquirió Baroja.

-No. Un aviso que ofrece en venta media tonelada de castañas.

Microrrelato de los viernes

La Cólera de Un Particular

El Rey de T’sin mandó decir al Príncipe de Ngan-ling:

-A cambio de tu tierra quiero darte otra diez veces más grande. Te ruego que accedas a mi demanda.

El Príncipe contestó:

-El Rey me hace un gran honor y una oferta ventajosa. Pero he recibido mi tierra de mis antepasados príncipes y desearía conservarla hasta el fin. No puedo consentir en ese cambio.

El Rey se enojó mucho, y el Príncipe le mandó a T’ang Tsu de embajador. El Rey le dijo:

-El Príncipe no ha querido cambiar su tierra por otra diez veces más grande. Si tu amo conserva su pequeño feudo, cuando yo he destruido a grandes países, es porque hasta ahora lo he considerado un hombre venerable y no me he ocupado de él. Pero si ahora rechaza su propia conveniencia, realmente se burla de mí.

T'ang Tsu respondió:

-No es eso. El Príncipe quiere conservar la heredad de sus abuelos. Así le ofrecieras un territorio veinte veces, y no diez veces más grande, igualmente se negaría.

El Rey se enfureció y dijo a T’ang Tsu:

-¿Sabes lo que es la cólera de un rey?

-No -dijo T’ang Tsu.

-Son millones de cadáveres y la sangre que corre como un río en mil leguas a la redonda -dijo el Rey.

T’ang Tsu preguntó entonces:

-¿Sabe Vuestra Majestad lo que es la cólera de un simple particular?

Dijo el Rey:

-¿La cólera de un particular? Es perder las insignias de su dignidad y marchar descalzo golpeando el suelo con la cabeza.

-No -dijo T'ang Tsu- esa es la cólera de un hombre mediocre, no la de un hombre de valor. Cuando un hombre de valor se ve obligado a encolerizarse, como cadáveres aquí no hay más que dos, la sangre corre apenas a cinco pasos. Y, sin embargo, China entera se viste de luto. Hoy es ese día.

Y se levantó, desenvainando la espada.

El Rey se demudó, saludó humildemente y dijo:

-Maestro, vuelve a sentarte. ¿Para qué llegar a esto? He comprendido.

La frase de los jueves

La TV no durará porque la gente se cansará rápido de pasar todas las noches mirando una caja de madera.

Darryl Zanuck, productor de la 20th Century Fox, en 1946.

Darryl Zanuck, productor de la 20th Century Fox, en 1946.

Humor de los miércoles

Se cuenta que un caballero recibió una carta del marido de su amante en la que lo invitaba a reunirse con él para hablar del asunto. El convocado respondió: "con mucho gusto asistiré al mitin convocado por usted..."

Lo que ya se dijo

-

►

2012

(217)

- ► septiembre (10)

-

▼

2011

(158)

-

▼

octubre

(32)

- Como lo quería Jane Austen. Por Gonzalo Neidal

- El fin de un idilio. Por Javier Marías

- Tanatología y política. Por Gonzalo Neidal

- Al final, Clarín no impidió que Cristina triunfara...

- El silencio de Felipe. Por Yoani Sánchez

- El voto de antes y el de ahora. Por Gonzalo Neidal

- El dictamen de la voluntad del pueblo. Por Daniel ...

- La parábola de la gloria y el ocaso. Por Gonzalo N...

- La eutanasia del 17 de Octubre. Por Daniel V. Gonz...

- Por un INDEC en cada escuela. Por Gonzalo Neidal

- Yo también fui discriminado. Por Tomás Abraham

- El derrape de Tabaré y el "haka" de Néstor

- Paramilitares. Por Yoani Sánchez

- La aventura de Colón. Por Gonzalo Neidal

- Fastidios improcedentes. Por Gonzalo Neidal

- La maquinaria del populismo. Por Marcos Aguinis

- La sombra del partido único. Por Luis Gregorich

- ¿Qué es esto, Montoneros? De Folha de Sao Paulo, P...

- El espíritu rentístico. Por Daniel V. González

- En el nombre del padre. Por Gonzalo Neidal

- Nombrar a Kirchner. Por Beatriz Sarlo

- El muchacho en el garage. Por Gonzalo Neidal

- El genio Jobs y mi primer Frankenstein. Por Yoani ...

- Argentina K: otro ciclo populista parece agotarse....

- Bajen a Roca, alcen a Néstor. Por Luis Alberto Romero

- Volvé Rita, te necesitamos. Por Gonzalo Neidal

- Razón histórica del peronismo. Alejandro Poli Gonz...

- Propina, tip, trinkgeld. Por Yoani Sánchez

- La Kodama no tiene paz. Por Gonzalo Neidal

- Reelección indefinida. Por Gonzalo Neidal

- El Ser progresista. Por Tomás Abraham

- El Estado palestino. Por Mario Vargas Llosa

- ► septiembre (28)

-

▼

octubre

(32)

-

►

2010

(116)

- ► septiembre (5)

-

►

2009

(98)

- ► septiembre (4)

Este sábado, un afiche

Las noches de Cabiria

Micro relato de los viernes

MUCHAS VECES BELÉN

Por: Ernesto Mallo

Bárbara. Muchas veces Belén. En ocasiones Déborah. Muy pocas veces Mabel. Nunca Beatriz.

Está buena. No se disfraza de puta. Vestido floreado, modesto pero insinuante. Perfecto para el numerito que tiene montado para aquellos a quienes corroe una vida cómoda pagada con la humillación. Los clientes de Mabel andan por los cuarenta, a esa edad se dan cuenta de que sus sueños de juventud no se cumplirán y que esos que se cumplieron no valen nada. Joven, profesional, instisfecho, vertiginoso.

Beatriz les dice que el desempleo la llevó a hacer la calle y que esta es su primera vez. Cuando el punto pica, asegura la presa fingiendo arrepentimiento y retirada. Nunca falla. Son tan fáciles. Pobrecitos, creen que es casi virgen.

Muchas veces Belén sueña conque uno de sus clientes la saque de la calle, la convierta en la señora que vive en un barrio cerrado y estudia cerámica. Para ella eso es como irse al cielo sin dejar la tierra. Apuesto que lo consigue.

Por: Ernesto Mallo

Bárbara. Muchas veces Belén. En ocasiones Déborah. Muy pocas veces Mabel. Nunca Beatriz.

Está buena. No se disfraza de puta. Vestido floreado, modesto pero insinuante. Perfecto para el numerito que tiene montado para aquellos a quienes corroe una vida cómoda pagada con la humillación. Los clientes de Mabel andan por los cuarenta, a esa edad se dan cuenta de que sus sueños de juventud no se cumplirán y que esos que se cumplieron no valen nada. Joven, profesional, instisfecho, vertiginoso.

Beatriz les dice que el desempleo la llevó a hacer la calle y que esta es su primera vez. Cuando el punto pica, asegura la presa fingiendo arrepentimiento y retirada. Nunca falla. Son tan fáciles. Pobrecitos, creen que es casi virgen.

Muchas veces Belén sueña conque uno de sus clientes la saque de la calle, la convierta en la señora que vive en un barrio cerrado y estudia cerámica. Para ella eso es como irse al cielo sin dejar la tierra. Apuesto que lo consigue.

La frase de los jueves

"...no puedo sino aceptar la paradoja esencial del arte de la política, a saber, que tratándose de la más seria y noble de las ingenierías, la ingeniería destinada a ordenar las pasiones humanas, no puede ejercerse ni en el más alto de sus momentos sin una dosis de perversidad o de malicia.

La política, vista de cerca, aun la política más alta, es siempre pequeña, mezquina, miope, una riña de vecindario. Sólo el tiempo da a los hechos políticos la dignidad distante, el sentido superior que es su justificación y, con suerte, su grandeza. Se ha dicho que al que le gusten las salchichas y las leyes no vaya a ver cómo se hacen. El que tenga algún respeto por la política, no debe tampoco asomarse a sus cuartos reservados".

Héctor Aguilar Camín

La conspiración de la fortuna

La política, vista de cerca, aun la política más alta, es siempre pequeña, mezquina, miope, una riña de vecindario. Sólo el tiempo da a los hechos políticos la dignidad distante, el sentido superior que es su justificación y, con suerte, su grandeza. Se ha dicho que al que le gusten las salchichas y las leyes no vaya a ver cómo se hacen. El que tenga algún respeto por la política, no debe tampoco asomarse a sus cuartos reservados".

Héctor Aguilar Camín

La conspiración de la fortuna

Humor de los miércoles

Un hombre confía a su amigo:

-- Estoy casado desde hace veinte años y amo siempre a la misma mujer.

-- Es maravilloso, dice el amigo.

-- Sí, pero es peligroso. Si mi mujer lo supiese, sería capaz de matarme.

-- Estoy casado desde hace veinte años y amo siempre a la misma mujer.

-- Es maravilloso, dice el amigo.

-- Sí, pero es peligroso. Si mi mujer lo supiese, sería capaz de matarme.

La anécdota del lunes

Diálogo entre Winston Churchill y Nancy Astor, primera mujer electa en la Cámara de los Comunes:

-- Winston, si ud. fuera mi marido, le pondría veneno en el café.

-- Señora, si yo fuera su marido... ¡¡lo tomaría!!

-- Winston, si ud. fuera mi marido, le pondría veneno en el café.

-- Señora, si yo fuera su marido... ¡¡lo tomaría!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario