(Publicado en La Nación - 3/11/2011)

Este año pasará a la historia como el año en que adquirió una fuerza arrolladora la ola de descontento que recorre buena parte del mundo. Varían sus escenarios y también sus causas inmediatas. A fines de 2010 comenzó la "primavera árabe". Después, las movilizaciones se extendieron desde Grecia hasta Alemania y desde Jerusalén hasta Nueva Delhi.

El 15 de mayo aparecieron los "indignados" españoles. En septiembre se inició el sitio simbólico a Wall Street. Y en octubre, el proclamado "Día de la Revolución Mundial" suscitó adhesiones multitudinarias en casi 1000 ciudades de 82 países. ¿Qué está pasando? Las demandas de igualdad y de justicia social aparecen como los denominadores comunes del fenómeno. Pero sus desencadenantes son diversos y aquí me ocuparé del que más puede afectarnos. Por eso elijo hablar, en especial, de Estados Unidos.

Hay un primer nivel de análisis que es lisa y llanamente el del escándalo. En 2008, el año en que estalló la crisis económica mundial, los directivos de las principales empresas que la provocaron recibieron las mayores bonificaciones de la historia. Más aún, usaron para ello una parte de los cuantiosos fondos de rescate que obtuvieron del gobierno. Hasta The Economist , la muy flemática y conservadora publicación inglesa, expresó su desagrado y no se privó de hablar de "saqueo" y de "extorsión" (31/01/2009). Tampoco logró contenerse Dick Durbin, encumbrado senador demócrata: "Francamente, los bancos son los dueños de este lugar".

Avancemos un paso más. Desde la Gran Depresión, nunca hubo en Estados Unidos una desigualdad de ingresos y de riqueza tan alta como la actual. Entre 1979 y 2007 (antes de la crisis), el 1% de las familias más ricas se apropió del 60% del crecimiento total de la riqueza. Inversamente, el 90% de los hogares recibió menos del 9%. Como se desprende de estos datos, se trata de un proceso sostenido que cubrió casi tres décadas. ¿Por qué, entonces, la protesta surge recién ahora?

Han operado dos factores en particular que se volvieron muy evidentes. Desde la Segunda Guerra Mundial, una de las grandes diferencias entre los modelos de desarrollo norteamericano y europeo fue que aquél fincó el bienestar colectivo en el crecimiento del empleo, mientras que el segundo le dio especial énfasis a la protección social. De ahí que, comparativamente, las tasas de desocupación de Estados Unidos hayan sido siempre más bajas y los Estados de Bienestar europeos, mucho más potentes. También fue distinta la tolerancia respectiva ante la desigualdad. Según el credo norteamericano, el capitalismo se encarga de dar trabajo, y si las leyes y las oportunidades son iguales para todos, es legítimo que haya quienes se enriquezcan más que otros. From rags to riches (de los harapos a las riquezas) gracias al esfuerzo personal sigue siendo uno de sus mitos constitutivos.

Estos son precisamente los dos factores que se derrumbaron en forma estrepitosa. La tasa de desocupación de Estados Unidos es hoy semejante a la de 1929/30, dejando a un lado las manipulaciones estadísticas. Sucede que, desde 1994, se decidió que el desempleo superior a un año fuera excluido del cálculo; si se lo incluyese, su volumen superaría ahora el 22% (y el 40% entre los jóvenes). Esto es, hace rato que el sistema en su conjunto ya casi no crea puestos de trabajo. Por si fuera poco, la crisis hizo variar también las percepciones de la gente acerca de cómo acumularon realmente su fortuna muchos de los ricos. Se explica la indignación general cuando quedaron al descubierto los fraudes masivos de los poderosos, protegidos por los políticos. La desigualdad se volvió intolerable y la protesta sentó sus reales frente a Wall Street, para esparcirse enseguida por el resto del país. Tres semanas después, el propio presidente Obama declaraba que "entendía a los manifestantes" y el economista Paul Krugman calificaba a Wall Street como "una fuerza destructiva, económica y políticamente". (A su vez, los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo de Europa consideraron "legítimas" y "comprensibles" las movilizaciones similares que tenían lugar en sus países.) En cambio, Mitt Romney, precandidato republicano a la presidencia, anunció que había comenzado la "guerra de clases". (La historia se repite pero sus lecciones no se aprenden. En 1919, cuando se inició en Turín el movimiento de los consejos de fábrica, Giovanni Agnelli, presidente de la Fiat, usó exactamente las mismas palabras que Romney. Claro que el final no fue el socialismo sino el ascenso al poder de Mussolini, que había fundado ese año los fascios italianos. Conviene no olvidar que en Estados Unidos viene creciendo desde 2009 el Tea Party.)

Existe un tercer factor, que es estructural y requiere alguna elaboración. Desde el fin de la guerra, a ambos lados del océano, la principal preocupación macroeconómica había sido el empleo, que, de la mano de Keynes, se consideraba una inversión y no un gasto. Fue uno de los soportes de los llamados "30 años gloriosos", cuando en la agenda empresaria tenían mucho menos relevancia los accionistas que los trabajadores, los clientes y la competencia. Esto dejó de ser así en la década del 70, con el fulgurante ascenso del capital financiero y una globalización fogoneada por la llamada libertad de comercio y el movimiento internacional de los capitales. El neoliberalismo sepultaba a Keynes y, no casualmente, la inflación se convertía en la máxima prioridad. Ahora, el papel protagónico lo tenían los accionistas, escasamente interesados en el crecimiento mismo de las empresas del sector productivo y siempre ansiosos por un rápido reparto de utilidades, en desmedro de la inversión. El "capital impaciente" generó así una burbuja bursátil cuyas consecuencias están a la vista. Declinó fuertemente la tasa de inversión en esas empresas y se expandieron los consumos de las clases altas más allá de lo sostenible. La secuela fue un déficit enorme de la balanza comercial, financiado por una deuda externa que, en 2007, equivalía al 370% del PBI.

Paralelamente, se desató una orgía desregulatoria que, entre otras cosas, derogó la ley Glass-Steagall, de 1933, que prohibía a los bancos con depósitos asegurados embarcarse en inversiones de riesgo. Pareció la gran solución. Entre 1979 y 2007, el ingreso del 0,1% de los hogares más ricos había aumentado un 390%, mientras que el del 90% de las familias subió apenas un 5. Más aún: el salario real de los trabajadores permaneció estancado. ¿Cómo alimentar entonces la demanda del mercado interno? Sencillo: entre 2000 y 2006 se triplicaron los préstamos hipotecarios de mala calidad, se los usó tramposamente como garantías de un sinnúmero de "derivados" y se armó una nueva e impresionante burbuja que condujo a la gran crisis actual. Sus responsables, por un lado, dejaron en la calle a millones de trabajadores y de pequeños y medianos propietarios, y, por el otro, no tuvieron ningún pudor en exigir que el gobierno destinase cuantiosos fondos públicos para salvarlos a ellos. ¿Y su tan declamado antiestatismo? En un excelente libro sobre el tema, Gérard Duménil y Dominique Lévy dan una respuesta rotunda: "El neoliberalismo no tiene nada que ver con los principios o la ideología. Es un orden social dirigido a sostener el poder y el ingreso de las clases altas".

Se sigue de lo dicho que en Estados Unidos (y en Europa) no basta hoy con barajar y dar de nuevo para salir de la crisis. Se necesita cambiar las reglas del juego. La Gran Depresión desembocó en el New Deal, que en su segunda fase protegió a los más débiles, creó el seguro de desempleo, fortaleció a los sindicatos, reformó los mercados financieros y le dio una nueva dinámica a la economía.

Es improbable pero no imposible que vuelva a ocurrir algo parecido. Mucho depende, precisamente, de que prospere y se amplíe el movimiento de los indignados. Y aquí entra en escena la Argentina. Porque los planes de ajuste y de recorte del gasto que anuncia la derecha amenazan llevar a Estados Unidos (y a Europa) a un largo período de estancamiento y de eventual colapso, sin perjuicio del simultáneo y peligroso ascenso de un belicismo expansionista que se halla en pleno avance. Los efectos sobre nuestro país no por indirectos serían menos graves.

Basten dos menciones. China, uno de nuestros grandes mercados, resultaría muy afectada tanto en el plano financiero (es acreedora de casi un 10% de la deuda nacional norteamericana) como en el productivo (1/3 de sus trabajadores industriales están empleados en el sector exportador). Además, se encuentra muy ligado a Estados Unidos nuestro vecino Brasil, país al que se dirigen el 20% del total de nuestras exportaciones y el 40% de nuestras exportaciones industriales, que ya empezaron a desacelerarse. Es decir que hasta por motivos puramente egoístas los indignados del Norte son también un asunto nuestro.

skip to main |

skip to sidebar

Che, no hay nadie que ponga unos mangos para que siga abierta? Tan mal negocio no ha de ser...

Gauguin

El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Sir Winston Churchill

Nik

Renoir

"Sólo hay una forma de saber si un hombre es honesto: preguntárselo. Si responde sí, ya sabemos que está corrupto". Groucho Marx

Nik

Monet

"Hay dos tragedias en la vida del hombre. Una consiste en no alcanzar sus sueños. La otra, en alcanzarlos". Oscar Wilde

Cristina en Tinelli

Gustav Klimt

Uccello

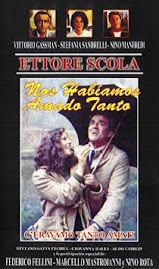

Las noches de Cabiria

Blog de política, economía y otras cosas, desde Córdoba (Argentina). Contactos: elinventodemaquiavelo@fibertel.com.ar Twitter: @danielvicente

24 de marzo

Cosecha 1976

Por: DVG

Por: DVG

Compró el vino más caro; el mejor que consiguió.

Y se prometió guardarlo hasta que muriera El Dictador.

O, cuanto menos, hasta que fuera condenado por Los Tribunales de la Democracia.

Y se sentó a esperar.

No se sumó al fervor por la Guerra contra los Ingleses.

Festejó el retorno a la Democracia.

Se enardeció en Semana Santa.

Aborreció el Punto Final y la Obediencia Debida.

Se esperanzó con La Tablada.

Y siguió esperando.

Enfureció con los Indultos.

Se entusiasmó con el Gran Matrimonio Presidencial.

Hasta que, finalmente, llegó la hora: El Dictador recibió su condena.

Entonces, convocó a sus amigos de aquellos años;

los que quedaban.

Preparó un gran asado.

Y trajo el vino aquel.

Hizo un breve discurso.

Aguerrido.

Nostálgico.

Vengativo.

Les explicó lo del vino.

Y lo descorchó.

Lo sirvió.

Todos lo tomaron a la vez.

Y se miraron, confundidos.

Lo escupieron.

Tenía gusto a vinagre.

Comieron el asado con Coca Cola.

Y hablaron de fútbol

Cierra la Librería de Notting Hill

Che, no hay nadie que ponga unos mangos para que siga abierta? Tan mal negocio no ha de ser...

Seguidores

Domingo. Escribe: Ruy Berrotarán

Abrió la heladera. Observó que había comida y bebidas, al menos para pasar esa noche.

Después miró a su alrededor, la únca habitación, completamente en desorden. Sabía que quedaba un poco de coca, y marihuana en la cigarrera de metal. Serviría para dormir, cuando llegara el momento.

Tenía también asuntos pendientes en los que podría pensar, un par de libros en los anaqueles, y varias peliculas para elegir. Y sus discos de jazz y de Leonard Cohen, y hasta una mujer, supuso, si quisiera tenerla. Era cuestión de una llamada.

Pensó que no debería preocuparse tanto. Después de todo, sólo era un domingo más.

Luego volvió a cerrar la ventana, abandonando la idea de tirarse.

Después miró a su alrededor, la únca habitación, completamente en desorden. Sabía que quedaba un poco de coca, y marihuana en la cigarrera de metal. Serviría para dormir, cuando llegara el momento.

Tenía también asuntos pendientes en los que podría pensar, un par de libros en los anaqueles, y varias peliculas para elegir. Y sus discos de jazz y de Leonard Cohen, y hasta una mujer, supuso, si quisiera tenerla. Era cuestión de una llamada.

Pensó que no debería preocuparse tanto. Después de todo, sólo era un domingo más.

Luego volvió a cerrar la ventana, abandonando la idea de tirarse.

El espejo que no podía dormir. Augusto Monterroso

Había una vez un espejo de mano que cuando se quedaba solo y nadie se veía en él se sentía de lo peor, como que no existía, y quizá tenía razón; pero los otros espejos se burlaban de él, y cuando por las noches los guardaban en el mismo cajón del tocador dormían a pierna suelta satisfechos, ajenos a la preocupación del neurótico.

Domingo

7 de Junio, Día del Periodista.

Titulares del Diario Le Moniteur que relata la marcha de Napoleón desde la Isla de Elba hacia París, 1815.

9 de marzo:

El monstruo escapó del lugar de su destierro10 de marzo: El ogro corso ha desembarcado en Cabo Juan.

11 de marzo:

El tigre se ha mostrado en Gap. Están avanzando tropas por todos lados para detener su marcha. Concluirá su miserable aventura como un delincuente en las montañas.

13 de marzo:

El tirano está ahora en Lyon. Todos están aterrorizados por su aparición.

18 de marzo: El usurpador ha osado aproximarse hasta 60 horas de marcha de la capital.

19 de marzo:

Bonarparte avanza a marcha forzada, pero es imposible que llegue a París.

20 de marzo:

Napoleón llegará mañana a las murallas de París

21 de marzo:

El emperador Napoleón se halla en Fontainebleau.

22 de marzo:

Ayer por la tarde, su Majestad el Emperador hizo pública su entrada en las Tullerías. Nada puede exceder el regocijo universal.

Titulares del Diario Le Moniteur que relata la marcha de Napoleón desde la Isla de Elba hacia París, 1815.

9 de marzo:

El monstruo escapó del lugar de su destierro10 de marzo: El ogro corso ha desembarcado en Cabo Juan.

11 de marzo:

El tigre se ha mostrado en Gap. Están avanzando tropas por todos lados para detener su marcha. Concluirá su miserable aventura como un delincuente en las montañas.

13 de marzo:

El tirano está ahora en Lyon. Todos están aterrorizados por su aparición.

18 de marzo: El usurpador ha osado aproximarse hasta 60 horas de marcha de la capital.

19 de marzo:

Bonarparte avanza a marcha forzada, pero es imposible que llegue a París.

20 de marzo:

Napoleón llegará mañana a las murallas de París

21 de marzo:

El emperador Napoleón se halla en Fontainebleau.

22 de marzo:

Ayer por la tarde, su Majestad el Emperador hizo pública su entrada en las Tullerías. Nada puede exceder el regocijo universal.

Joyita

Viernes

Imagínese si será culto ese hombre... ¡Jamás escribió un libro!

Oscar Wilde

Oscar Wilde

Miércoles

Gauguin

Martes

El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Sir Winston Churchill

Domingo

Nik

El hombre que contaba historias

Había una vez un hombre muy querido de su pueblo porque contaba historias. Todas las mañanas salía del pueblo y, cuando volvía por las noches, todos los trabajadores del pueblo, tras haber bregado todo el día, se reunían a su alrededor y le decían:

-Vamos, cuenta, ¿qué has visto hoy?

Él explicaba:

-He visto en el bosque a un fauno que tenía una flauta y que obligaba a danzar a un corro de silvanos.

-Sigue contando, ¿qué más has visto? -decían los hombres.

-Al llegar a la orilla del mar he visto, al filo de las olas, a tres sirenas que peinaban sus verdes cabellos con un peine de oro.

Y los hombres lo apreciaban porque les contaba historias.

Una mañana dejó su pueblo, como todas las mañanas... Mas al llegar a la orilla del mar, he aquí que vio a tres sirenas, tres sirenas que, al filo de las olas, peinaban sus cabellos verdes con un peine de oro. Y, como continuara su paseo, en llegando cerca del bosque, vio a un fauno que tañía su flauta y a un corro de silvanos... Aquella noche, cuando regresó a su pueblo y, como los otros días, le preguntaron:

-Vamos, cuenta: ¿qué has visto?

Él respondió:

- Hoy no he visto nada.

Oscar Wilde

-Vamos, cuenta, ¿qué has visto hoy?

Él explicaba:

-He visto en el bosque a un fauno que tenía una flauta y que obligaba a danzar a un corro de silvanos.

-Sigue contando, ¿qué más has visto? -decían los hombres.

-Al llegar a la orilla del mar he visto, al filo de las olas, a tres sirenas que peinaban sus verdes cabellos con un peine de oro.

Y los hombres lo apreciaban porque les contaba historias.

Una mañana dejó su pueblo, como todas las mañanas... Mas al llegar a la orilla del mar, he aquí que vio a tres sirenas, tres sirenas que, al filo de las olas, peinaban sus cabellos verdes con un peine de oro. Y, como continuara su paseo, en llegando cerca del bosque, vio a un fauno que tañía su flauta y a un corro de silvanos... Aquella noche, cuando regresó a su pueblo y, como los otros días, le preguntaron:

-Vamos, cuenta: ¿qué has visto?

Él respondió:

- Hoy no he visto nada.

Oscar Wilde

Jueves

James Dean, en su clásico de 1955 REBELDE SIN CAUSA, hizo famoso el juego mortal del "gallina". En una variante de este juego suicida, dos conductores lanzan sus autos el uno hacia el otro desde una distancia de varios centros de metros. El primer conductor que se desvía de la línea de contacto es el "gallina" y el perdedor. Si ninguno se desvía se producirá una colisión devastadora..... BERTRAND RUSSELL dijo que al "gallina" jugaban dos grupos: delincuentes juveniles y naciones.

(Bobby Fischer fue a la guerra. David Edmonds y John Eidinow)

(Bobby Fischer fue a la guerra. David Edmonds y John Eidinow)

Miércoles

Renoir

Martes

"Sólo hay una forma de saber si un hombre es honesto: preguntárselo. Si responde sí, ya sabemos que está corrupto". Groucho Marx

Domingo

Nik

Sábado

El discípulo

Cuando Narciso murió, el riachuelo de sus arrobamientos se convirtió de ánfora de agua dulce, en ánfora de lágrimas saladas, y la Oréades vinieron llorando por el bosque a cantar junto al riachuelo y a consolarlo.

Y al ver que el riachuelo se había convertido de ánfora de agua dulce en ánfora de agua salada, soltaron los bucles verdosos de sus cabelleras, gritando al riachuelo.

Y le dijeron:

-- No nos sorprende que llores así por Narciso, que era tan bello.

-- Pero ¿era bello Narciso? -dijo el riacuelo.

-- ¿Quién mejor que tú podría saberlo? -respondieron las Oréades- Él nos desdeñaba; pero te cortejaba a ti, dejando reposar sus ojos sobre tí y contemplando su belleza en el espejo de tus aguas.

Y el riachuelo contestó:

-- Amaba yo a Narciso porque, cuando se inclinaba en mi orilla y dejaba reposar sus ojos sobre mí, en el espejo de sus ojos veía yo reflejada mi propia belleza.

Oscar Wilde

(Poemas en prosa)

Cuando Narciso murió, el riachuelo de sus arrobamientos se convirtió de ánfora de agua dulce, en ánfora de lágrimas saladas, y la Oréades vinieron llorando por el bosque a cantar junto al riachuelo y a consolarlo.

Y al ver que el riachuelo se había convertido de ánfora de agua dulce en ánfora de agua salada, soltaron los bucles verdosos de sus cabelleras, gritando al riachuelo.

Y le dijeron:

-- No nos sorprende que llores así por Narciso, que era tan bello.

-- Pero ¿era bello Narciso? -dijo el riacuelo.

-- ¿Quién mejor que tú podría saberlo? -respondieron las Oréades- Él nos desdeñaba; pero te cortejaba a ti, dejando reposar sus ojos sobre tí y contemplando su belleza en el espejo de tus aguas.

Y el riachuelo contestó:

-- Amaba yo a Narciso porque, cuando se inclinaba en mi orilla y dejaba reposar sus ojos sobre mí, en el espejo de sus ojos veía yo reflejada mi propia belleza.

Oscar Wilde

(Poemas en prosa)

Jueves

Anécdota

Dustin Hoffman filmó con Lawrence Olivier la película Maratón de la Muerte. En un alto del rodaje, D.H. contó que, para filmar Perdidos en la Noche, convivió una semana con linyeras y, además, se golpeó a propósito una pierna para hacer mejor la renquera que le reclamaba su personaje.

Al escuchar esto, L.O. le dijo:

-- No entiendo eso, Dustin... ¿por qué no actuaste?

Dustin Hoffman filmó con Lawrence Olivier la película Maratón de la Muerte. En un alto del rodaje, D.H. contó que, para filmar Perdidos en la Noche, convivió una semana con linyeras y, además, se golpeó a propósito una pierna para hacer mejor la renquera que le reclamaba su personaje.

Al escuchar esto, L.O. le dijo:

-- No entiendo eso, Dustin... ¿por qué no actuaste?

Miércoles

Monet

Martes

"Hay dos tragedias en la vida del hombre. Una consiste en no alcanzar sus sueños. La otra, en alcanzarlos". Oscar Wilde

Domingo

Cristina en Tinelli

Sábado

El fin de Lázaro

A los quince días de su resurrección Lázaro empezó a encontrarse muy mal. Su estancia en el lugar de nada y de nadie le había cambiado la forma de ver las cosas y hasta la manera de ser. En el paraje más hermoso sentía el tiempo carcomiéndolo todo, en la alegría de los niños y de las muchachas adivinaba su tristeza de viejo, toda la comida le sabía a cuerpo sin vida, percibía continuamente el acecho y hasta la invasión del final aniquilador. Pasó otro mes y una mañana fue a vistar a Jesús y le pidió que le devolviese la muerte. Su actitud era muy humilde, pero en sus ojos había una brasa de determinación y de reproche. Jesús, tras contemplar a su amigo durante un rato, alzó una mano. Y Lázaro cayó muerto, esta vez para siempre.

José María Merino

A los quince días de su resurrección Lázaro empezó a encontrarse muy mal. Su estancia en el lugar de nada y de nadie le había cambiado la forma de ver las cosas y hasta la manera de ser. En el paraje más hermoso sentía el tiempo carcomiéndolo todo, en la alegría de los niños y de las muchachas adivinaba su tristeza de viejo, toda la comida le sabía a cuerpo sin vida, percibía continuamente el acecho y hasta la invasión del final aniquilador. Pasó otro mes y una mañana fue a vistar a Jesús y le pidió que le devolviese la muerte. Su actitud era muy humilde, pero en sus ojos había una brasa de determinación y de reproche. Jesús, tras contemplar a su amigo durante un rato, alzó una mano. Y Lázaro cayó muerto, esta vez para siempre.

José María Merino

Sobre la nota de Krugman del 28/12/2008

Vamos a perpetrar una irreverencia: criticar la nota de Paul Krugman.

En Estados Unidos los economistas pueden recitar obviedades sin que nadie se lo señale. Y si uno es Premio Nobel, las cosas son aún más sencillas.

Krugman propone una fórmula trillada para salir de la crisis mundial. Aunque también se trata de una fórmula quizá inevitable. Krugman propone que los EEUU importen menos y exporten más, que consuman más productos nacionales y menos artículos importados. Luego cae en la cuenta, porque se lo señaló un amigo, que muchos países (por ejemplo, China) dependen en gran medida de las importaciones norteamericanas.

Si todos los países hicieran lo que Krugman propone para los EEUU, entonces la crisis se acentuará hasta niveles impredecibles. Cada país se recostará sobre sí mismo y el comercio internacional caerá drásticamente. Hasta cierto punto, esto resultará inevitable. Pero ¿conviene estimularlo desde el estado?

Los EEUU han vivido consumiendo con tarjeta de crédito desde hace años, sin pagar el saldo cada mes: el mundo se lo financiaba. Eso ha llegado a su término. Ahora se viene el ajuste del consumo estadounidense y, como consecuencia, del mundo todo.

Es un proceso natural e inevitable. La pregunta es ésta: ¿conviene acentuarlo o es mejor amortiguarlo?

En Estados Unidos los economistas pueden recitar obviedades sin que nadie se lo señale. Y si uno es Premio Nobel, las cosas son aún más sencillas.

Krugman propone una fórmula trillada para salir de la crisis mundial. Aunque también se trata de una fórmula quizá inevitable. Krugman propone que los EEUU importen menos y exporten más, que consuman más productos nacionales y menos artículos importados. Luego cae en la cuenta, porque se lo señaló un amigo, que muchos países (por ejemplo, China) dependen en gran medida de las importaciones norteamericanas.

Si todos los países hicieran lo que Krugman propone para los EEUU, entonces la crisis se acentuará hasta niveles impredecibles. Cada país se recostará sobre sí mismo y el comercio internacional caerá drásticamente. Hasta cierto punto, esto resultará inevitable. Pero ¿conviene estimularlo desde el estado?

Los EEUU han vivido consumiendo con tarjeta de crédito desde hace años, sin pagar el saldo cada mes: el mundo se lo financiaba. Eso ha llegado a su término. Ahora se viene el ajuste del consumo estadounidense y, como consecuencia, del mundo todo.

Es un proceso natural e inevitable. La pregunta es ésta: ¿conviene acentuarlo o es mejor amortiguarlo?

Estímulo a la industria en Irak

El zapatazo del periodista iraquí a George W. Bush ha tenido consecuencias imprevistas y equivalentes a una nueva revolución keynesiana.

Mountazer Al Zaidi, el periodista iraquí que arrojó sus zapatos contra el presidente George Bush, ha reactivado la industria árabe del calzado. “Es inconcebible –se queja Durgham, un hermano de Al Zaidi– esta gente que intenta hacerse publicidad con el gesto de mi hermano. Los sirios dicen que son fabricados en Siria, los turcos hacen igual, algunos dicen que los compró en Egipto. Por lo que sé, los compró aquí en Irak.” El director de ventas de Zapatos Baydan, de Turquía, la marca que más capitalizó el gesto de Al Zaidi, asegura que “desde el día del incidente he recibido encargos de 370 mil zapatos”, cuando en épocas normales vende 15 mil al año.

Mountazer Al Zaidi, el periodista iraquí que arrojó sus zapatos contra el presidente George Bush, ha reactivado la industria árabe del calzado. “Es inconcebible –se queja Durgham, un hermano de Al Zaidi– esta gente que intenta hacerse publicidad con el gesto de mi hermano. Los sirios dicen que son fabricados en Siria, los turcos hacen igual, algunos dicen que los compró en Egipto. Por lo que sé, los compró aquí en Irak.” El director de ventas de Zapatos Baydan, de Turquía, la marca que más capitalizó el gesto de Al Zaidi, asegura que “desde el día del incidente he recibido encargos de 370 mil zapatos”, cuando en épocas normales vende 15 mil al año.

Martes

Gustav Klimt

La frase de los jueves

Quizá sea más fácil modificar el pasado que el futuro, porque el futuro uno suele pensarlo... "bueno, es probable que ocurra tal cosa", "no hay tales factores que se oponen". Pero el pasado, sobre todo un pasado un poco lejano, es una materia muy, muy dócil.

Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges

Humor de los miércoles

Por defraudar en el impuesto a la renta, un hombre fue condenado a pasar una larga temporada en el infierno con una mujer horrible. Dos años después se encuentra con un amigo que había defraudado más dinero que él. El amigo vivía con una mujer más fea todavía.

Los dos, resignados a su destino, se quedan a esperar el final de la sentencia. De repente, en uno de los caminos al paraíso, se encuentran con un tercer amigo, que estaba con una chica inteligentísima y bellísima, capaz de matar de envidia a cualquiera.

--Pero ¿de dónde has sacado esa belleza?, le preguntan.

-- No tengo ni la menor idea -responde el amigo-. Sólo sé que, cada vez que nos besamos, ella grita "¡Maldito impuesto a la renta!".

Los dos, resignados a su destino, se quedan a esperar el final de la sentencia. De repente, en uno de los caminos al paraíso, se encuentran con un tercer amigo, que estaba con una chica inteligentísima y bellísima, capaz de matar de envidia a cualquiera.

--Pero ¿de dónde has sacado esa belleza?, le preguntan.

-- No tengo ni la menor idea -responde el amigo-. Sólo sé que, cada vez que nos besamos, ella grita "¡Maldito impuesto a la renta!".

La pintura de los martes

Uccello

La anécdota de los lunes

El novelista español Pío Baroja (1872-1956) estaba cierta mañana en un café de Madrid, sentado a una mesa junto a un hombre que leía el periódico con gran atención.

De pronto, el desconocido comentó:

-Da gusto ver publicado en los periódicos lo que uno escribe, ¿verdad?

-Así es. ¿Hay algún artículo suyo?- inquirió Baroja.

-No. Un aviso que ofrece en venta media tonelada de castañas.

De pronto, el desconocido comentó:

-Da gusto ver publicado en los periódicos lo que uno escribe, ¿verdad?

-Así es. ¿Hay algún artículo suyo?- inquirió Baroja.

-No. Un aviso que ofrece en venta media tonelada de castañas.

Microrrelato de los viernes

La Cólera de Un Particular

El Rey de T’sin mandó decir al Príncipe de Ngan-ling:

-A cambio de tu tierra quiero darte otra diez veces más grande. Te ruego que accedas a mi demanda.

El Príncipe contestó:

-El Rey me hace un gran honor y una oferta ventajosa. Pero he recibido mi tierra de mis antepasados príncipes y desearía conservarla hasta el fin. No puedo consentir en ese cambio.

El Rey se enojó mucho, y el Príncipe le mandó a T’ang Tsu de embajador. El Rey le dijo:

-El Príncipe no ha querido cambiar su tierra por otra diez veces más grande. Si tu amo conserva su pequeño feudo, cuando yo he destruido a grandes países, es porque hasta ahora lo he considerado un hombre venerable y no me he ocupado de él. Pero si ahora rechaza su propia conveniencia, realmente se burla de mí.

T'ang Tsu respondió:

-No es eso. El Príncipe quiere conservar la heredad de sus abuelos. Así le ofrecieras un territorio veinte veces, y no diez veces más grande, igualmente se negaría.

El Rey se enfureció y dijo a T’ang Tsu:

-¿Sabes lo que es la cólera de un rey?

-No -dijo T’ang Tsu.

-Son millones de cadáveres y la sangre que corre como un río en mil leguas a la redonda -dijo el Rey.

T’ang Tsu preguntó entonces:

-¿Sabe Vuestra Majestad lo que es la cólera de un simple particular?

Dijo el Rey:

-¿La cólera de un particular? Es perder las insignias de su dignidad y marchar descalzo golpeando el suelo con la cabeza.

-No -dijo T'ang Tsu- esa es la cólera de un hombre mediocre, no la de un hombre de valor. Cuando un hombre de valor se ve obligado a encolerizarse, como cadáveres aquí no hay más que dos, la sangre corre apenas a cinco pasos. Y, sin embargo, China entera se viste de luto. Hoy es ese día.

Y se levantó, desenvainando la espada.

El Rey se demudó, saludó humildemente y dijo:

-Maestro, vuelve a sentarte. ¿Para qué llegar a esto? He comprendido.

La frase de los jueves

La TV no durará porque la gente se cansará rápido de pasar todas las noches mirando una caja de madera.

Darryl Zanuck, productor de la 20th Century Fox, en 1946.

Darryl Zanuck, productor de la 20th Century Fox, en 1946.

Humor de los miércoles

Se cuenta que un caballero recibió una carta del marido de su amante en la que lo invitaba a reunirse con él para hablar del asunto. El convocado respondió: "con mucho gusto asistiré al mitin convocado por usted..."

Lo que ya se dijo

-

►

2012

(217)

- ► septiembre (10)

-

▼

2011

(158)

-

▼

noviembre

(32)

- La Navidad de Moreno. Por Gonzalo Neidal

- El pasado perfecto del Neorevisionismo. Por Javier...

- Revisionismo K. Por Gonzalo Neidal

- Puede ser arcaico o puede ser peligroso. Por Beatr...

- Influencias ideológicas erróneas. Por Miguel Ángel...

- La nueva Historia Oficial. Por Claudio Chaves

- Perón, un malentendido. Por René Balestra

- La patria subsidiadora. Por Gonzalo Neidal

- El turbulento vuelo de AeroCámpora, símbolo de des...

- El mundo, en una crisis inédita. Por José Nun

- Juego de patriotas. Por Gonzalo Neidal

- Sintonía fina. Por Gonzalo Neidal

- Capitalizando el comunismo. Por Rafael Rojas

- Izquierda y derecha ante el ajuste. Por Gonzalo Ne...

- Educar a Recalde está saliendo caro. Por Adrián Si...

- Boudou y Keynes. Por Gonzalo Neidal

- Dìa de la militancia Por Gonzalo Neidal

- Empresarios boicoteadores. Por Gonzalo Neidal

- La evolución de las especies intelectuales en la A...

- Mano dura. Por Gonzalo Neidal

- La literatura y la búsqueda de la libertad. Por Ma...

- Canon de héroes nacionales. Por Gonzalo Neidal

- La Gran Guillermo Moreno. Por Gonzalo Neidal

- Bustos y nosotros. Por Gonzalo Neidal

- Susto y diplomacia. Por Gonzalo Neidal

- Recuperar la escuela pública. Por Alieto Guadagni

- Capitalismo en serio. Por Gonzalo Neidal

- El discutible canon argentino. Por Luis Gregorich

- La bronca de los indignados. Por José Nun

- Tornillos sueltos. Por Gonzalo Neidal

- Laclau y los setenta. Por Gonzalo Neidal

- Remake voluntarista. Por Gonzalo Neidal

- ► septiembre (28)

-

▼

noviembre

(32)

-

►

2010

(116)

- ► septiembre (5)

-

►

2009

(98)

- ► septiembre (4)

Este sábado, un afiche

Las noches de Cabiria

Micro relato de los viernes

MUCHAS VECES BELÉN

Por: Ernesto Mallo

Bárbara. Muchas veces Belén. En ocasiones Déborah. Muy pocas veces Mabel. Nunca Beatriz.

Está buena. No se disfraza de puta. Vestido floreado, modesto pero insinuante. Perfecto para el numerito que tiene montado para aquellos a quienes corroe una vida cómoda pagada con la humillación. Los clientes de Mabel andan por los cuarenta, a esa edad se dan cuenta de que sus sueños de juventud no se cumplirán y que esos que se cumplieron no valen nada. Joven, profesional, instisfecho, vertiginoso.

Beatriz les dice que el desempleo la llevó a hacer la calle y que esta es su primera vez. Cuando el punto pica, asegura la presa fingiendo arrepentimiento y retirada. Nunca falla. Son tan fáciles. Pobrecitos, creen que es casi virgen.

Muchas veces Belén sueña conque uno de sus clientes la saque de la calle, la convierta en la señora que vive en un barrio cerrado y estudia cerámica. Para ella eso es como irse al cielo sin dejar la tierra. Apuesto que lo consigue.

Por: Ernesto Mallo

Bárbara. Muchas veces Belén. En ocasiones Déborah. Muy pocas veces Mabel. Nunca Beatriz.

Está buena. No se disfraza de puta. Vestido floreado, modesto pero insinuante. Perfecto para el numerito que tiene montado para aquellos a quienes corroe una vida cómoda pagada con la humillación. Los clientes de Mabel andan por los cuarenta, a esa edad se dan cuenta de que sus sueños de juventud no se cumplirán y que esos que se cumplieron no valen nada. Joven, profesional, instisfecho, vertiginoso.

Beatriz les dice que el desempleo la llevó a hacer la calle y que esta es su primera vez. Cuando el punto pica, asegura la presa fingiendo arrepentimiento y retirada. Nunca falla. Son tan fáciles. Pobrecitos, creen que es casi virgen.

Muchas veces Belén sueña conque uno de sus clientes la saque de la calle, la convierta en la señora que vive en un barrio cerrado y estudia cerámica. Para ella eso es como irse al cielo sin dejar la tierra. Apuesto que lo consigue.

La frase de los jueves

"...no puedo sino aceptar la paradoja esencial del arte de la política, a saber, que tratándose de la más seria y noble de las ingenierías, la ingeniería destinada a ordenar las pasiones humanas, no puede ejercerse ni en el más alto de sus momentos sin una dosis de perversidad o de malicia.

La política, vista de cerca, aun la política más alta, es siempre pequeña, mezquina, miope, una riña de vecindario. Sólo el tiempo da a los hechos políticos la dignidad distante, el sentido superior que es su justificación y, con suerte, su grandeza. Se ha dicho que al que le gusten las salchichas y las leyes no vaya a ver cómo se hacen. El que tenga algún respeto por la política, no debe tampoco asomarse a sus cuartos reservados".

Héctor Aguilar Camín

La conspiración de la fortuna

La política, vista de cerca, aun la política más alta, es siempre pequeña, mezquina, miope, una riña de vecindario. Sólo el tiempo da a los hechos políticos la dignidad distante, el sentido superior que es su justificación y, con suerte, su grandeza. Se ha dicho que al que le gusten las salchichas y las leyes no vaya a ver cómo se hacen. El que tenga algún respeto por la política, no debe tampoco asomarse a sus cuartos reservados".

Héctor Aguilar Camín

La conspiración de la fortuna

Humor de los miércoles

Un hombre confía a su amigo:

-- Estoy casado desde hace veinte años y amo siempre a la misma mujer.

-- Es maravilloso, dice el amigo.

-- Sí, pero es peligroso. Si mi mujer lo supiese, sería capaz de matarme.

-- Estoy casado desde hace veinte años y amo siempre a la misma mujer.

-- Es maravilloso, dice el amigo.

-- Sí, pero es peligroso. Si mi mujer lo supiese, sería capaz de matarme.

La anécdota del lunes

Diálogo entre Winston Churchill y Nancy Astor, primera mujer electa en la Cámara de los Comunes:

-- Winston, si ud. fuera mi marido, le pondría veneno en el café.

-- Señora, si yo fuera su marido... ¡¡lo tomaría!!

-- Winston, si ud. fuera mi marido, le pondría veneno en el café.

-- Señora, si yo fuera su marido... ¡¡lo tomaría!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario